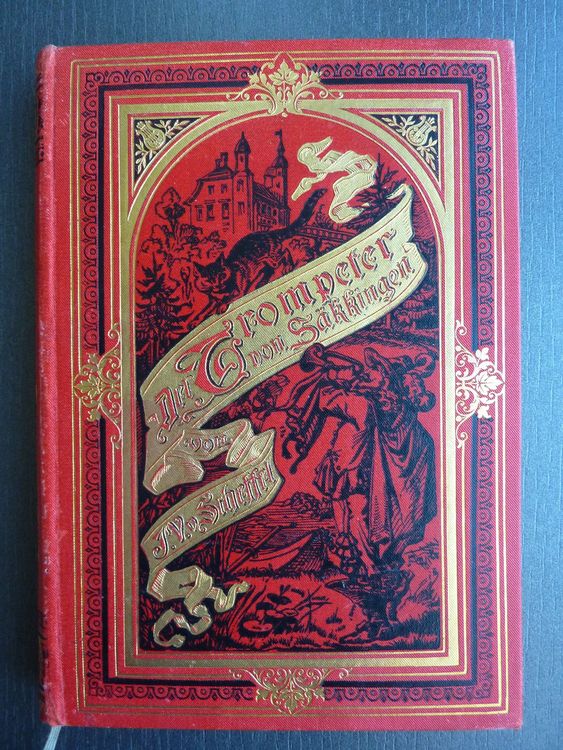

Der Trompeter von Säkkingen (modernisiert: Der Trompeter von Säckingen, vollständiger Titel: Der Trompeter von Säkkingen. Ein Sang vom Oberrhein) ist ein Versepos von Joseph Victor von Scheffel, das er 1853 als Erstlingswerk in der Metzlerschen Buchhandlung in Stuttgart publizierte. Seit etwa 1870 fand die Dichtung, die auf einer Begebenheit aus dem 17. Jahrhundert aufbaut und überdies autobiographische Züge trägt, großen Anklang beim Publikum und war zeitweise eines der meistgelesenen Bücher Deutschlands. Dies führte bis 1921 zu 322 Auflagen und noch zu Lebzeiten des Verfassers zu Übersetzungen in mehrere europäische Sprachen. Zudem wurde das Thema in andere Kunstformen übernommen. Hingegen äußerte sich die Literaturkritik teilweise distanziert zu dem Werk. So schrieb der Literaturhistoriker Eduard Engel: „Dass der Trompeter kein Werk hoher Dichtkunst ist, darüber herrscht heute wohl Übereinstimmung.“

Entstehungsgeschichte

Joseph Victor von Scheffel kam am 30. Dezember 1849 nach Säckingen, wo er – gerade zum Doktor der Rechte promoviert – zu Beginn des Jahres 1850 beim badischen Bezirksamt Säckingen unter Oberamtmann Adolf Leiber seinen Dienst als Rechtspraktikant antrat. Bei einem Besuch auf dem Säckinger Friedhof fiel Scheffel das Grabmal des Franz Werner Kirchhofer auf und regte ihn zu Nachforschungen an. Scheffel hatte sich mit dem Säckinger Bürgermeister Anton Leo angefreundet und in dessen Familie war die zur lokalen Sage weiterentwickelte Erzählung über den historischen Kirchhofer noch präsent. Aus diesem Stoff entstand das 1854 erschienene Erstlingswerk Scheffels „Der Trompeter von Säkkingen. Ein Sang vom Oberrhein.“ Dies wurde nicht nur für Scheffel zum Erfolg, sondern auch für den Komponisten Nessler. Der Stadt Säckingen bescherte das Epos europaweite Bekanntheit, die noch heute touristisch ausgewertet wird.

Scheffel war in seine Cousine Emma Koch-Heim (1835–1910) verliebt. Diese Verliebtheit inspirierte ihn während seiner Italienreise 1852/53 auf Capri zu dem Versepos. Nach Offenburg zurückgekehrt, hielt Scheffel vergebens um Emmas Hand an. Scheffel blieb zeitlebens seiner Cousine zugeneigt.

In dem in 16 „Stücken“ aufgeteilten Werk verarbeitete Scheffel in humoristischer Weise zahlreiche autobiographische Details, so seiner Studienzeit in Heidelberg, seiner Tätigkeit in Säckingen und seines Romaufenthalts. Als Versmaß ist der Trochäus verwendet.

Der Titel des Werkes „Der Trompeter von Säkkingen. Ein Sang vom Oberrhein.“ wirft Fragen auf. Die merkwürdige Schreibweise des Ortsnamens „Säkkingen“ bedarf einer Erklärung. Die offizielle Schreibweise gemäß badischem Staatshandbuch war schon zu Scheffels Zeit „Säckingen“ und seine Schreibweise „Säkkingen“ ist auch in den Urkunden zur Stadt nicht zu finden. Säkkingen ist keine altertümliche Schreibweise für den Ortsnamen wie dies Johannes Proelß in seiner Scheffel Biografie schreibt. Bernd Crössmann belegte in der Ausstellung „Der Trompeter von SÄK“ im Sommer 2022 akribisch, dass die Schreibweise Säkkingen letztlich auf einen Produktionsfehler bei der Erstellung des Buches zurückzuführen ist. Scheffel verwendete in vielen Schriftstücken selbst vor und nach der Publikation des Trompeters die Schreibweise mit „ck“, aber auf einem Abzug einer Lithografie mit der Abbildung des Säckinger Schlosses Schönau hatte er einmal die Schreibweise „kk“ verwendet. „Wenn der junge Scheffel 1850 eine Lithografie von Schloss Schönau mit dem Doppelbuchstaben beschriftete, dann tat er dies vielleicht, um auf eine – nicht zutreffende – Herkunft des Namens aus dem Lateinischen hinzuweisen.“ Diese Zeichnung wurde für den Einbanddeckel des Buches verwendet und der Name Säkkingen wurde auf den Buchrücken übernommen. Nachdem die Diskrepanz zwischen dem Ortsnamen auf dem Buchrücken und dem im Buchtext verwendeten festgestellt wurde, änderte man den Namen im Buchtext, da diese Änderung einfacher und billiger war, als ein Neudruck des Einbanddeckels.

Der Germanist Friedrich Panzer korrigierte die Schreibweise in seinen 1919 herausgegeben Scheffels Werke von Säkkingen auf Säckingen und in der Folgezeit passten auch andere Herausgeber und Verlage die Schreibweise an.

Auch der Untertitel „Ein Sang vom Oberrhein.“ erscheint aus heutiger Sicht merkwürdig, da Bad Säckingen am Hochrhein und nicht am Oberrhein liegt. Diese Einteilung der Rheinabschnitte ist jedoch neueren Datums und Scheffel folgte den Bezeichnungen seiner Zeit.

Historischer Hintergrund

Franz Werner Kirchhofer war ein deutscher Kaufmann und Ratsherr. Aus seiner in der lokalen mündlichen Erzählung weiterlebenden Geschichte entwickelte Joseph Victor von Scheffel eine fiktive Figur jung Werner den „Trompeter von Säkkingen“.

Die historischen Fakten

Um 1657 heiratete der bürgerliche Säckinger Kaufmann Franz Werner Kirchhofer die aus dem Niederadelsgeschlecht derer von Schönau stammende Maria Ursula von Schönau-Oeschgen gegen den Widerstand ihrer Brüder, die befürchteten eine morganatische Ehe könnte für ihre Ambitionen in den Freiherrenstand aufzusteigen hinderlich sein. Sie versuchen das Paar aus der Gegend zu vertreiben und halten das Erbe der Schwester zurück. Nach einer Intervention von Erzherzog Ferdinand Karl und der späteren Erhebung der Brüder in den Freiherrenstand lassen die Spannungen nach. Außen an der Nordwestseite des Fridolinsmünsters in Bad Säckingen erinnert ein Epitaph an Franz Werner Kirchhofer und Maria Ursula von Schönau.

Die lokale Sage

In der lokalen Sage ist Werner Kirchhofer ein begnadeter Musiker, der mit seinem Ensemble öfter im Säckinger Schloss der Freiherren von Schönau spielt. So lernen sich Werner und die Tochter des Freiherren kennen und lieben. Als der Vater gewahr wird, was sich da anbahnt, erteilt er dem Musiker Hausverbot und verschafft der Tochter eine Stellung als Hoffräulein am kaiserlichen Hof in Wien. Werner beabsichtigt seinerseits Säckingen zu verlassen und auf Wanderschaft zu gehen, da er seine Geliebte nicht mehr sehen darf. Dies gelingt jedoch noch einmal heimlich, wobei die Freiin ihrem Geliebten mitteilt, dass sie nach Wien müsse und ihn bittet ebenfalls dorthin zu kommen. Sie vereinbaren auch, wie sie sich dort wieder treffen könnten. Werner begibt sich mit einem Musiker-Ensemble auf die Wanderschaft, die ihn letztlich auch nach Wien führt. In Wien wird sein musikalisches Talent erkannt, das ihm die Stelle eines Hofkapellmeisters eröffnet. Eines Tages erkennt er das vereinbarte Zeichen seiner Geliebten am Portal des Doms und wartet dort auf sie. Als die Freiin in den Reihen der Hoffräulein aus dem Dom kommt und Werner erkennt, fällt sie in Ohnmacht, wodurch sie auch die Aufmerksamkeit des Kaisers erlangt. Als diesem die Geschichte der beiden offenbart wird, erhebt er Werner in den Adelsstand und vermittelt beim Vater die Verbindung der Verliebten.

Handlung

1. Stück: Wie jung Werner in den Schwarzwald einreitet

Der Protagonist des Epos, der Heidelberger Jura-Student Werner Kirchhof, reitet durch den noch winterlichen Schwarzwald, wo er, nach einem Lied auf der Trompete, oberhalb von Säckingen mit dem Pfarrer eines Dorfes zusammentrifft, der ihn in sein Pfarrhaus einlädt.

2. Stück: Jung Werner beim Schwarzwälder Pfarrherrn

Werner erzählt dem Pfarrherrn, dass er der Kurfürstin vor dem Heidelberger Schloss betrunken ein Ständchen gebracht habe und wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses von der Universität Heidelberg relegiert worden sei. Eingeflochten ist das Lied Alt-Heidelberg, du feine.

3. Stück: Der Fridolinustag

Am 6. März, dem Festtag des Heiligen Fridolin, des Schutzpatrons von Säckingen, erblickt Werner bei der Prozession vor dem Fridolinsmünster erstmals Margareta und verliebt sich spontan in sie.

4. Stück: Jung Werners Rheinfahrt

Werner entwendet zu einer nächtlichen Rheinfahrt ein Fischerboot und bringt von einer Kiesbank im Rhein aus seiner Angebeteten in Schloss Schönau ein Ständchen auf der Trompete.

5. Stück: Der Freiherr und seine Tochter

Der Freiherr, der während des Dreißigjährigen Kriegs als Reiter-Obrist unter Johann von Werth gedient hatte, erzählt seiner Tochter von seinem Soldatenleben und seiner Gefangenschaft auf Schloss Vincennes, wo er seine spätere Frau und Mutter Margaretas, Leanor Montfort du Plessys, kennengelernt hatte. Das Gespräch wird durch das über den Rhein herüberklingende Trompetenspiel Werners unterbrochen, das die Aufmerksamkeit des Freiherrn weckt.

6. Stück: Wie jung Werner beim Freiherrn Trompeter ward

Das entwendete und am Ufer liegengelassene Boot führt auf die Spur Werners, der nach dem Trompetenstück des Vorabends auf das Schloss geladen und anstelle des zuvor im Rhein ertrunkenen Stabstrompeters Raßmann als Trompeter eingestellt wird.

7. Stück: Der Ausritt zum Bergsee

Freiherr und Bewohner Säckingens brechen zum Bergsee auf, um dort das jährliche Maifest mit einem Fischzug und anschließendem Festmahl im Freien zu begehen. Begleitet von Werner auf der Trompete trägt der Schulmeister ein selbstverfasstes Mailied vor. Während der Schulmeister zum Lohn den Rest des Fischfangs erhält, flicht Margareta dem Trompeter einen Kranz.

8. Stück: Das Konzert im Gartenpavillon

Zum bevorstehenden Geburtstagsfest ihres Vaters lässt Margareta durch den Maler Fludribus, der in Rom die Frescotechnik erlernt hat, die Kuppel des Pavillons im Schlossgarten ausmalen. Zur Eröffnung dirigiert Werner mit örtlichen Laienmusikern ein Madrigal von Claudio Monteverdi.

9. Stück: Lehren und Lernen

Margareta findet am Morgen nach dem Konzert die Trompete Werners im Garten und probiert sie aus – zum Entsetzen Werners, der ihr darauf Unterricht auf der Trompete erteilt und mit ihr das Angriffssignal des kaiserlichen Kürassierregiments ihres Vaters einstudiert.

10. Stück: Jung Werner in der Erdmannshöhle

Vom Waldgeist Meysenhartus irregeführt, trifft Werner auf die Erdmannshöhle am Dinkelberg, wo ihm der „Stille Mann“, ein seit unvordenklichen Zeiten hier versteinert sitzender Greis, vorgestellt wird, in dessen Haltung Scheffels Resignation nach dem Scheitern der Badischen Revolution von 1848/1849 zum Ausdruck kommt.

11. Stück: Der Hauensteiner Rummel

Während des „Hauensteiner Rummels“ – tatsächlich eines erst im frühen 18. Jahrhundert stattgefundenen Bauernaufstands gegen den Waldvogt der Grafschaft Hauenstein, Freiherr Franz Anton von Schönau-Wehr – kommt es zur Belagerung des Herrenschlosses durch die aufständischen Bauern. Werner, der einen Ausfall über die Zugbrücke unternimmt, wird verwundet, während Margareta durch das Blasen des gelernten Trompetensignals der Kürassiere die Verteidigung des Schlosses mobilisiert.

12. Stück: Jung Werner und Margareta

Der verwundete Werner wird von Margareta gepflegt; beide gestehen sich ihre Liebe.

13. Stück: Die Werbung

Ein früherer Kriegskamerad des Freiherrn, Graf Wildenstein, wirbt für seinen Sohn Damian um die Hand Margaretas, aber auch Werner stellt, ermutigt durch seinen Anteil bei der Verteidigung des Schlosses, einen Antrag, der aber vom Freiherrn aus Standesgründen schroff abgewiesen wird. Werner zieht, ohne von Margareta Abschied zu nehmen, nach einem letzten Trompetengruß in die Ferne.

14. Stück: Das Büchlein der Lieder

Als Intermezzo der Erzählung sind die Lieder Jung Werners, Lieder des Katers Hidigeigei, Lieder des stillen Mannes aus der Erdmännlein-Höhle, Aus den Liedern Margaretas und Werners Lieder aus Welschland eingefügt, um die dazwischenliegende Wartezeit von fünf Jahren zu überbrücken.

15. Stück: Ein Wiedersehen in Rom

Der inzwischen als Kapellmeister im Petersdom engagierte Werner dirigiert den Chor beim Hochamt, als Margareta, die mit der Fürstäbtissin von Säckingen nach Rom gereist ist, ihn wiedererkennt und in Ohnmacht fällt.

16. Stück: Lösung und Ende

Am folgenden Tag ernennt Papst Innozenz XI., der die Liebe Werners und Margaretas in Erfahrung gebracht hat, seinen bisherigen Hofkapellmeister zum Päpstlichen Hofpfalzgrafen, und verlobt das Paar. Mit Werners Erhebung zum "Marchese Camposanto" ist die Standesbarriere für eine Heirat mit der Tochter des Freiherrn beseitigt.

Illustrationen

Zu den Illustratoren gehören Anton von Werner und Carl Schweninger der Jüngere.

Übersetzungen

- The Trumpeter of Saekkingen. A Song from the Upper Rhine, tranlated from the German by Mrs. Francis Brünnow. Chapman and Hall, London und Scribner, Armstrong & Co, New York, 1877.

- De Trompetter van Saekkingen. Een Lied van den Bovenrijn, nar het Hoogduitsch van J. V. van Scheffel door W. P. E. Boumann. H. A. Kramers Zoon, Rotterdam 1877.

- Il Trombettier di Sekkingen, canto dall’ Alto Reno. Primo traduzione italiana dalla LX. Etitione tedesca die G. B. Fasanotto. H. F. Münster, Verona 1879.

- Trompeteren fra Säkkingen, af Joseph Victor von Scheffel, oversat efter Originalens. Oplag med Forfatterens Tilladelse af Elith Reumert. H. Hagerup, Kjøbenhavn 1887.

- De Trompetter van Säkkingen. Een lied van den Boven-Rijn naar het Hoogduitsch van Joseph Victor von Scheffel. Geïllustreerd, opnieuw bewerkt door Dr. E. Laurillard. N. J. Boon, Amsterdam o. J. [1891].

- The Trumpeter. A Romance of the Rhine. By Joseph Victor von Scheffel. Translated from the Two Hundredth German Edition by Jessie Beck and Louise Lorimer. With Introduction by Sir Theodore Martin. William Blackwood and Sons, Edinburgh and London 1893.

- Trumpetaren från Säkkingen, en sång från öfre Rhen, af Joseph Victor von Scheffel; öfversättning af Oscar Hjalmar Guldbrand. Chelius, Stockholm 1901.

- A säkkingeni trombitás, felsőrajnai dalköltemény, forditotta Luby Sándor, Werner Antal rajzaival. Apollo Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest 1902.

- Le Trompette de la Forêt-Noire (Chant du Haut-Rhin). En vers français, de Bardile. Henri Didier, Paris 1930.

- Йозеф Виктор фон Шеффель: Тромпетер фон Зекинген. (Übersetzung A. R. Gimadeev). Verlag Aletheia, St. Petersburg 2017. ISBN 978-5-906823-80-9.

Der Trompeter von Säkkingen als Thema von Musikwerken

Oper von Scholz

1876 schuf Bernhard Scholz die Musik zur Oper Der Trompeter von Säkkingen, Oper in drei Aufzügen mit freier Benutzung von Victor Scheffels Dichtung. Das Libretto schrieb Theobald Rehbaum. Die Oper wurde 1877 in Wiesbaden uraufgeführt. Die Oper fand wenig Beachtung und die Partitur ist nicht mehr auffindbar. Gefunden wurde ein Klavierauszug des Werkes, so dass das Stück 2022 in Bad Säckingen auch wieder aufgeführt werden konnte.

- Die Schöpfer und ihr Kind

Oper von Kaiser

1882 wurde die Oper „Der Trompeter von Säckingen. Lyrische Oper in 3 Aufzügen. Text nach Victor Scheffel's gleichnamiger Dichtung frei bearbeitet“ von Emil Kaiser veröffentlicht und in Ölmütz uraufgeführt. Es war die erste Oper von Kaiser, der das Libretto und die Musik schrieb. Die Oper wurde nur zweimal aufgeführt und die Partitur ist nicht mehr auffindbar.

- Die Schöpfer und ihr Kind

Oper von Nessler

Basierend auf Scheffels Buch schrieb Rudolf Bunge ein Libretto „Mit theilweiser Benutzung der Idee und einiger Orginallieder aus J. Victor v. Scheffel's Dichtung“.

Victor Ernst Nessler komponierte die Oper „Der Trompeter von Säkkingen. Oper in 3 Akten, nebst einem Vorspiel“, die am 4. Mai 1884 im Neuen Theater Leipzig uraufgeführt wurde, wobei Arthur Nikisch der Dirigent war. Aus der Oper ist heute vor allem noch die Arie Behüt dich Gott, es wär so schön gewesen bekannt. Dies ist eines der von Bunge übernommenen Originallieder. „Das Textbuch hatte im Jahr 1893 die 53. Auflage erreicht. Der Trompeter gehörte damals zu den beliebtesten Opern, allein in Norddeutschland wurde 1888 dieses Werk mehr als 900mal aufgeführt.“

- Die Schöpfer und ihr Kind

„Selten jedoch hat eine Umschrift in szenische Ausdrucksformen so wenig Rücksicht auf das Original genommen wie das Opern-Libretto von Rudolf Bunge.“

Liederzyklus von Lang

Josephine Lang schuf 1869/1870 den Liederzyklus Fünf Lieder aus dem Trompeter von Säckingen, opus 45. Veröffentlicht wurde der Zyklus erst 1879, wobei das Werk Pauline Erbgroßherzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach gewidmet wurde.

- Lied des jungen Werner (Es hat nicht sollen sein)

- Lied des jungen Werner (Am Ufer blies ich ein lustig Stück)

- Einen festen Sitz hab' ich veracht't

- Als ich zum Erstenmal dich sah

- An dem Ende seiner Tage (Lied des Katers "Hiddigeigei")

Liederzyklus von Henschel

George Henschel: 8 Lieder aus Scheffel's Trompeter von Säkkingen; Alternativer Titel: Werner's Lieder aus Welschland.

- Mir ist's zu wohl ergangen

- An wildem Klippenstrande

- Die Sommernacht hat mir's angethan

- O Römerin, was schauest du

- Sonne taucht in Meeresfluthen

- Nun schreit' ich aus dem Thore

- Nun liegt die Welt umfangen

- Am grünen See von Nemi

Liederzyklus von Riedel

Hermann Riedel schuf den Liederzyklus: Lieder Jung Werner's und Margaretha's aus Scheffel's Trompeter von Säkkingen, der folgende sieben Stücke enthält:

- Margaretha: Wie stolz und stattlich geht er

- Jung Werner: O wende nicht den scheuen Blick

- Margaretha: Ach nun sind es schon zwei Tage

- Jung Werner: Das ist im Leben häßlich eingerichtet (Behüt' dich Gott, es wär so schön gewesen)

- Margaretha: Jetzt ist er hinaus in die weite Welt

- Werner: Sonne taucht in Meeresfluthen

- Werner und Margaretha: Lind duftig hält die Maiennacht

Die Titel der Stücke finden sich nicht in Scheffels Werk, sondern wurden von Riedel gewählt. Es wurde je eine Ausgabe für hohe bzw. tiefe Stimme publiziert.

- Die Komponisten

Lieder von Bruch

Max Bruch verwendete für seine Vier Lieder von J. V. Scheffel aus Frau Aventiure und Trompeter von Säkkingen für Bariton mit Pianofortebegleitung Op. 33. Cranz, Bremen [1870] die Stücke

- Dein gedenk' ich, Margaretha

- Lind duftig hält die Maiennacht

Satirisches Singspiel von Simon

Ernst Simon schrieb 1888 ein satirisches Singspiel zum Trompeter-Thema: Der Trompeter von Krächzingen : lustiges Singspiel in einem Vorspiele und einem Aufzuge für Männerchor und Soli ; nebst Begleitung des Pianoforte und einer Trompete in B ; op. 138.

Weitere Werke, basierend auf dem Trompeter von Säkkingen

- Carl Volkmer: Der Trompeter von Säckingen: romantisches Zeitbild in fünf Aufzügen / mit Benutzung von Victor v. Scheffels Rheinlandsang gleichen Namens. Leipzig um 1880.

- Emil Hildebrandt, Julius Keller, Ludwig von Brenner (Musik): Der Trompeter von Säkkingen: romantisches Schauspiel mit Gesang in 3 Acten und 7 Bildern. Hermann Schmidt, Berlin 1885.

Der Film

1918 wurde Der Trompeter von Säckingen auch verfilmt. Regisseur war Franz Porten, produziert wurde der Film von der Berliner Eiko-Film GmbH. Die Hauptrolle hatte Paul Hartmann. Die Dreharbeiten fanden vom 28. Mai bis am 6. Juni 1918 in Säckingen statt, fast 200 Säckinger wirkten als Statisten mit. Er wurde in Säckingen am 21. Dezember 1918 im Saal der Schützenlichtspiele gezeigt. Heute ist er verschollen, es existieren lediglich noch Fotografien mit Szenenbildern.

Ausstellungen

- 2016: Der Trompeter von Säckingen. Eine Liebesgeschichte. Ein Buch. Ein Bestseller.

Trompeterstatuen

Die Figuren des Trompeters von Säckingen und des Katers Hidigeigei sind auch Thema einer Anzahl von Statuen in Bad Säckingen. Nachfolgend eine Auswahl.

- Trompeterstatue auf der Rückseite des Schlosses

Bereits 1876 schuf Heinrich Ruf (1827–1883) anlässlich des 50. Geburtstags von Victor von Scheffel eine Trompeterfigur, die auf der Rückseite des Schlosses Schönau in einer Nische der Freitreppenanlage aufgestellt wurde. Bei der Statue handelte es sich um einen galvanisch verkupferter Zinkguss. 2016 wurde die Statue entfernt, da eine Restaurierung notwendig war. Nachdem festgestellt wurde, dass die Statue auch nach Behebung der Schäden nicht wieder am alten Standort aufgestellt werden konnte, wurde ein Bronzeabguss hergestellt. Die 250 Kilogramm schwere Nachbildung wurde Ende 2018 in der Nische der Freitreppe angebracht. Das restaurierte Original wurde im August 2019 im Eingangsbereich des Trompeterschlosses aufgestellt, wo es vor dem Wetter und Vandalen geschützt ist. Die Restaurierung kostete etwa 15 000 Euro.

- zerstörte Trompeterstatue auf dem Münsterplatz

1901 wurde auf dem Säckinger Münsterplatz das von dem Münchner Bildhauer Josef Wilhelm Menges (1856–1916) geschaffene Scheffeldenkmal aufgestellt. „Das Denkmal bestand aus einer in den 1930er Jahren ergänzten großzügigen Brunnenanlage, aus der sich auf einem Sockel eine vom Münchner Bildhauer Josef Wilhelm Menges (1856 bis 1916) geschaffene Büste Scheffels erhob. Zu seinen Füßen stand der Trompeter, das Instrument zum berühmten "Behüt’ dich Gott" an den Lippen.“ Der Trompeter fiel 1941 der Metallspende des deutschen Volkes zum Opfer. Nur die Scheffelbüste des Denkmals wurde gerettet und steht nun im Schlosspark.

- Trompeterbrunnen vor dem Schloss

Am 29. Mai 1976 wurde im Rahmen des Scheffelfestes zum 150-jährigen Geburtstag von Victor von Scheffel in Säckingen eine von Josef Henselmann neugeschaffene Trompeterstatue im Park vor dem Schloss aufgestellt. Für den Guss und das Künstlerhonorar des Trompeters wurden rund 48 000 Deutsche Mark ausgegeben.

- Trompeterstatuen in Bad Säckingen

Weblinks

- Homepage der Scheffel-Freunde Bad Säckingen e. V.

- Inge Nunnenmacher: „Auch Bücher haben ihr Schicksal". Joseph Victor von Scheffels „Trompeter von Säckingen" auf Bildpostkarten.

- Der Trompeter von Säckingen; private Homepage mit Focus auf den Trompeter

- Scheffel und der Trompeter von Säckingen auf www.saeckinger-geschichte.de

- Der Trompeter von Säkkingen. Ein Sang vom Oberrhein. Einige unterschiedliche Ausgaben des Joseph Victor von Scheffel. auf www.mayer-lieder.de

- NESSLER, Victor: DER TROMPETER VON SÄCKINGEN Inhaltsangabe auf www.tamino-klassikforum.at

- Michael Gottstein: Wie der "Trompeter von Säckingen" vertont wurde. In: Badische Zeitung 6. Mai 2019

- Text im Projekt Gutenberg digitalisat

Einzelnachweise