Edingtonit ist ein selten vorkommendes Mineral aus der Mineralklasse der „Silikate und Germanate“ mit der chemischen Zusammensetzung Ba[Al2Si3O10]·4H2O und damit chemisch gesehen ein wasserhaltiges Barium-Aluminium-Gerüstsilikat. Strukturell gehört Edingtonit zur Gerüstsilikate und dort zur Gruppe der Zeolithe.

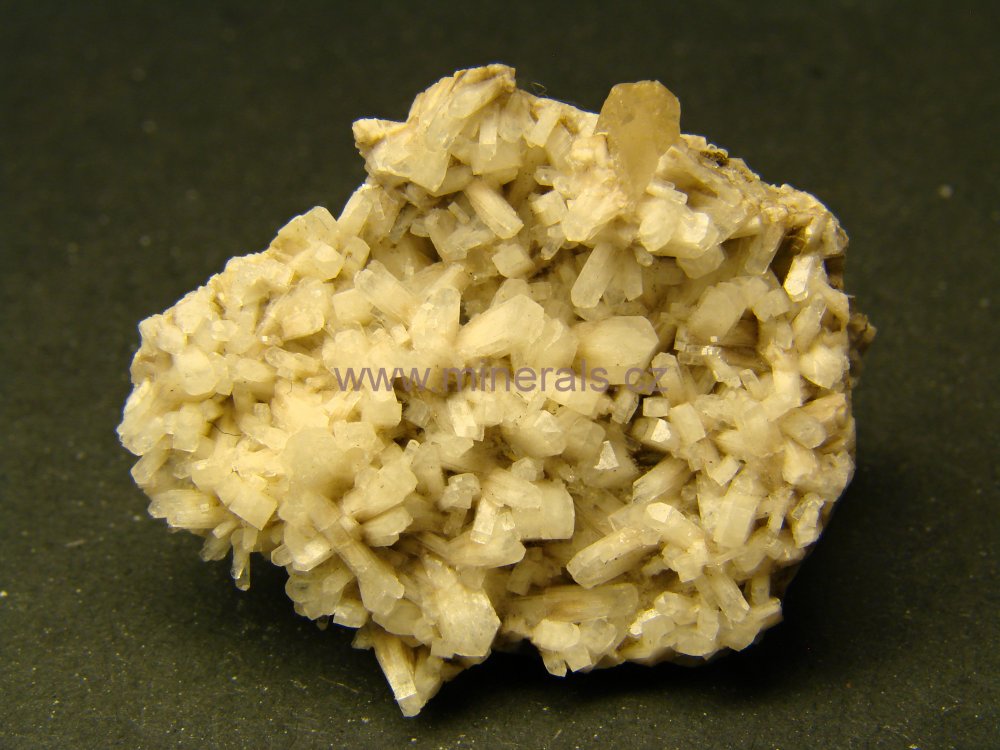

Edingtonit kristallisiert im orthorhombischen Kristallsystem und entwickelt meist pseudotetragonale Kristalle mit prismatischem, pyramidalem oder disphenoidem Habitus, aber auch körnige bis massige Aggregate von durchscheinend weißer, grauer oder rosa bis rötlicher Farbe bei weißer Strichfarbe. In dünnen Schichten kann er aber auch farblos und vollkommen durchsichtig sein.

Etymologie und Geschichte

Benannt wurde das Mineral nach dem schottischen Mineraliensammler James Edington (1787–1844).

Die Erstbeschreibung erfolgte 1825 durch Wilhelm Ritter von Haidinger, der das Mineral in den Höhlungen des Minerals Thomsonit aus der Sammlung von James Edington entdeckte und Edward Turner, der die chemischen Analysen durchführte. Der Thomsonit selbst stammte von den Kilpatrick Hills (Kilpatrickhügel) nahe Glasgow in der ehemals eigenständigen, schottischen Grafschaft Dunbartonshire.

Die Bezeichnung Antiëdrit wurde 1832 von Johann Friedrich August Breithaupt für einen tetragonal kristallisierenden, antihemiëdrisch pyramidalen Edingtonit gewählt.

Klassifikation

Bereits in der veralteten 8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz gehörte der Edingtonit zur Klasse der „Silikate und Germanate“ und dort zur Abteilung der „Gerüstsilikate (Tektosilikate)“, wo er zusammen mit Gonnardit, Mesolith, Mountainit, Natrolith, Skolezit und Thomsonit die „Natrolith-Gruppe“ mit der System-Nr. VIII/F.10 bildete.

Im Lapis-Mineralienverzeichnis nach Stefan Weiß, das sich aus Rücksicht auf private Sammler und institutionelle Sammlungen noch nach dieser klassischen Systematik von Karl Hugo Strunz richtet, erhielt das Mineral die System- und Mineral-Nr. VIII/J.22-40. In der „Lapis-Systematik“ entspricht dies ebenfalls der Abteilung der „Gerüstsilikate“, wo Edingtonit zusammen mit Boggsit, Dachiardit-Ca, Dachiardit-Na, Direnzoit, Ferrierit-K, Ferrierit-Mg, Ferrierit-Na, Gottardiit, Laumontit, Mordenit, Mutinait und Terranovait die zweite Untergruppe der „Faserzeolithe“ innerhalb der Zeolithgruppe (Gruppen-Nr. VIII/J.22) bildet (Stand 2018).

Die seit 2001 gültige und von der International Mineralogical Association (IMA) bis 2009 aktualisierte 9. Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik ordnet den Edingtonit in die bereits feiner unterteilte Abteilung der „Gerüstsilikate (Tektosilikate) mit zeolithischem H2O; Familie der Zeolithe“ ein. Diese ist zudem weiter unterteilt nach der Art der Gerüststruktur, so dass das Mineral entsprechend seinem Aufbau in der Unterabteilung der „Zeolithe mit Vierer-Ring-Ketten über ein fünftes Si verbunden“ zu finden ist, wo es nur noch zusammen mit Kalborsit die unbenannte Gruppe 9.GA.15 bildet.

Auch die vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchliche Systematik der Minerale nach Dana ordnet den Edingtonit in die Klasse der „Silikate und Germanate“ und dort in die Abteilung der „Gerüstsilikate: Zeolith-Gruppe“ ein. Hier ist er zusammen mit Natrolith, Tetranatrolith, Paranatrolith, Mesolith, Skolezit, Gonnardit, Cowlesit, Thomsonit-Ca, Thomsonit-Sr und Nabesit in der Gruppe „Natrolith und verwandte Arten“ mit der System-Nr. 77.01.05 innerhalb der Unterabteilung der „Echten Zeolithe“ zu finden.

Kristallstruktur

Edingtonit kommt in zwei Modifikationen unterschiedlicher Kristallstruktur vor, die als Edingtonit-1O und Edingtonit-1Q bezeichnet werden.

- Edingtonit-1O kristallisiert orthorhombisch in der Raumgruppe P21212 (Raumgruppen-Nr. 18)Vorlage:Raumgruppe/18 mit den Gitterparametern a = 9,55 Å; b = 9,67 Å; c = 6,52 Å sowie 2 Formeleinheiten pro Elementarzelle.

- Edingtonit-1Q (Tetraedingtonit) kristallisiert tetragonal in der Raumgruppe P421m (Nr. 113)Vorlage:Raumgruppe/113 mit den Gitterparametern a = 9,58 Å und c = 6,53 Å sowie 2 Formeleinheiten pro Elementarzelle.

Eigenschaften

Edingtonit ist pyroelektrisch und piezoelektrisch, baut also bei intervallartiger Temperaturänderung oder Verformung eine elektrische Spannung auf.

Vor dem Lötrohr lässt sich das Mineral nur schwer zu einem farblosen Glas schmelzen.

Bildung und Fundorte

Edingtonit bildet sich durch hydrothermale Vorgänge in Hohlräumen und Klüften mafischer Vulkangesteine, Nephelin-Syenite oder Karbonatite, wo er unter anderem in Paragenese mit Analcim, Brewsterit, Calcit, Harmotom, Natrolith, Prehnit und Thomsonit anzutreffen ist.

Als seltene Mineralbildung konnte Edingtonit bisher (Stand: 2011) nur an wenigen Fundorten nachgewiesen werden, wobei rund 20 als bekannt gelten. Neben seiner Typlokalität Kilpatrick Hills trat das Mineral in Schottland noch in den Steinbrüchen von Loanhead (Ayrshire) und Guisachan (Highlands) auf. Weitere Fundorte im Vereinigten Königreich sind Disgwylfa Hill im englischen Shropshire und Wethel im walisischen Radnorshire.

Bekannt für seine reichhaltigen Funde gut ausgebildeter Kristalle in Aggregaten von mehreren Zentimetern Größe ist vor allem der Ice River Alkali-Komplex der Golden Mining Abteilung in der kanadischen Provinz British Columbia. Daneben fand sich das Mineral in Kanada aber auch in der „Brunswick No. 12 Mine“ in New Brunswick und im Steinbruch Poudrette am Mont Saint-Hilaire in Québec.

Des Weiteren wurde Edingtonit unter anderem noch in der „Jacupiranga Mine“ bei Cajati im brasilianischen Bundesstaat São Paulo, bei Staré Ransko nahe Havlíčkův Brod in der tschechischen Region Mähren, in der „Shiromaru Mine“ im Landkreis Nishitama-gun auf der japanischen Insel Honshū, an mehreren Orten in den Chibinen auf der russischen Halbinsel Kola, bei Bölet (Bölets Ängar) nahe Undenäs in Schweden sowie bei Big Creek und am Ash Creek im US-Bundesstaat Kalifornien.

Siehe auch

- Liste der Minerale

Literatur

- William Haidinger, Edward Turner: Description of edingtonite, a new mineral species. In: The Edinburgh Journal of Science. Band 3, 1825, S. 316–320 (englisch, rruff.info [PDF; 333 kB; abgerufen am 26. Oktober 2019]).

- Edingtonit. Haidinger. In: Ernst Friedrich Glocker (Hrsg.): Handbuch der Mineralogie. Band 1. Johann Leonhard Schrag, Nürnberg 1829, S. 730 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 25. Oktober 2019]).

Weblinks

- Mineralienatlas: Edingtonit und Mineralienportrait Zeolithe – Edingtonit (Wiki)

- Edingtonite search results. In: rruff.info. Database of Raman spectroscopy, X-ray diffraction and chemistry of minerals (RRUFF); abgerufen am 26. Oktober 2019 (englisch).

- American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database – Edingtonite. In: rruff.geo.arizona.edu. Abgerufen am 26. Oktober 2019 (englisch).

- David Barthelmy: Edingtonite Mineral Data. In: webmineral.com. Abgerufen am 26. Oktober 2019 (englisch).

Einzelnachweise