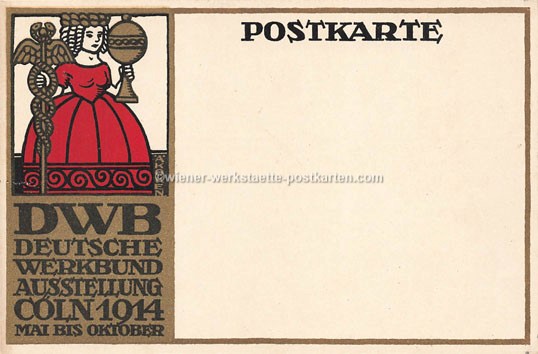

Die große Kölner Werkbundausstellung von 1914 war die erste Leistungsschau des 1907 gegründeten Deutschen Werkbundes (DWB). Die Ausstellung befand sich am rechtsrheinischen Deutzer Rheinufer nördlich des Deutzer Bahnhofs und gegenüber der Kölner Altstadt mit Domblick, sie umfasste ein 200.000 m² großes Areal (heute Kölnmesse und Rheinpark). Die Präsentation begann am 16. Mai 1914 und endete vorzeitig am 6. August 1914 wegen des Beginns des Ersten Weltkriegs. Trotz der überwiegend deutschen Aussteller wird von Kunsthistorikern der DWB-Ausstellung der Rang einer Weltausstellung zugeordnet.

Geschichte

Fünf Jahre nach seiner Gründung beschloss der Deutsche Werkbund, seine Ziele, Aufgaben und Leistungen in einer Ausstellung öffentlich zu präsentieren. Es gelang dem damals 36-jährigen Konrad Adenauer – Werkbundmitglied und zu dieser Zeit Erster Beigeordneter der Stadt Köln –, die Ausstellung nach Köln zu holen. Die treibende Kraft für diese Leistungsschau war neben Konrad Adenauer auch Carl Rehorst, der Leiter des Kölner Dezernats für das Bauwesen und Ortsvertrauensmann des Werkbundes für den Bezirk Köln. Rehorst entwarf und setzte den Gesamt-Lageplan der Deutschen Werkbund-Ausstellung Köln 1914 um.

Die Ausstellungsplanung begann 1912. Ein Stab von 115 Mitarbeitern aus der Kölner Verwaltung und Politik bereitete die Ausstellung vor. Die Stadt Köln investierte die für damalige Verhältnisse astronomische Summe von 5 Millionen Goldmark und wurde mit der Kölner Werkbundausstellung international bekannt. Weitere Förderer der Leistungsschau waren Kölns Oberbürgermeister Max Wallraf und der Hagener Unternehmer, Kunstmäzen und Hauptinitiator Karl Ernst Osthaus.

Gebäude

Am 16. Mai 1914 eröffnete Henry van de Velde die Ausstellung „in Anwesenheit einiger preußischer Minister, vieler Politiker wie Honoratioren aus Köln, der Rheinprovinz und dem Reich“. Das Ausstellungsgelände umfasste über 50 exemplarische Gebäude, deren Erscheinung, Verwendung, Ausstattung, Einrichtung und Gärten der breiten Öffentlichkeit vorbildliche Beispiele für eine zeitgemäße, moderne Formgebung vorstellen sollten. Die Haupthalle von Theodor Fischer verfügte allein über 242 Ausstellungsräume, die im Allgemeinen 36 m² groß und 5 m hoch waren. Einzelne Themenbereiche wurden ausgewählt, um in eigenen Gebäuden eine gesonderte Darstellung zu erhalten, so etwa das Haus der Farben (Hermann Muthesius), die Verkehrshalle (Hugo Eberhardt), Teehaus (Wilhelm Kreis), Haupt-Café (Adelbert Niemeyer und Hermann Haas), Bierhalle mit Terrassen (Bruno Paul), Weinhaus (Bruno Paul), Haus der Frau mit Garten (Margarete Knüppelholz-Roeser) Werkbund-Theater (Henry van de Velde).

Das Ausstellungsgelände war neben der Hohenzollernbrücke auch über zwei Anlegestege mit dem Schiff zu erreichen: Der eine befand sich vor dem Musikpavillon am zentralen grünen Platz vor der großen Haupthalle; der andere weiter flussabwärts am Kleinen Gehöft des Neuen Niederrheinischen Dorfes. Ludwig Sternaux empfahl Besuchern, die Ausstellung vom Schiff her aufzusuchen; „hier wirken die verschiedenen Architekturen […] zu einem fein abgetönten Raumakkord zusammen, der nicht so leicht zu vergessen ist.“ Im Gegensatz zum Haupteingang im Süden „prunkt hier alles in selbstverständlicher Hoheit.“ Ein Vergnügungspark am südlichen Ende des Deutzer Areals sollte auch Laien für die Ausstellung interessieren.

Der deutsche Architekt Walter Gropius entwarf eine moderne Fabrikhalle, die Werkbundfabrik, bei der er auf seine Erfahrungen beim Bau des Fagus-Werks zurückgreifen konnte. Neben der Fabrik, am nördlichen Rand der Ausstellung, erbaute man eine Mustersiedlung für Bewohner aus einfachen Verhältnissen wie Industriearbeiter und Tagelöhner. Innerhalb des einheitlichen Baustils der niederrheinischen Backsteinarchitektur sollte eine große Bandbreite beispielgebender Gestaltungen präsentiert werden.

Der Österreichische Werkbund stellte zusammen mit dem Böhmischen Werkbund in dem von Josef Hoffmann errichteten Österreichischen Haus aus, dessen Innenhof Oskar Strnad gestaltete. Im „Hamburger Raum“ zeigte man die Arbeiten der Professoren und Schüler der neuen Kunstgewerbeschule Hamburg – heute Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK) am Lerchenfeld. Das große Hellglasfenster von Carl Otto Czeschka wurde in Köln präsentiert – vor seinem Einbau in Hamburg (im Foyer).

Abriss

Die Ausstellung sollte bis Ende Oktober dauern, wurde aber nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs am 6. August 1914 vorzeitig beendet. Bis auf ein Bauwerk riss man alle Ausstellungsgebäude und Pavillons nach und nach ab. Diese Ausnahme galt dem Teehaus, umgestaltet vom alten Deutzer Fort XV in einen „schön geschwungenen, zart gegliederten Mittelbau mit Säulenhallen und gegiebelten Flügelbauten“. Trotz allgemeinen Bedauerns blieb bis heute unklar, warum überhaupt ein baulich hochwertiger Stadtteil im Wert von 5 Millionen Goldmark von vornherein vernichtet werden sollte und wer den rasch begonnenen Abriss vorangetrieben hatte. Alfred von Reumont, einer der offiziell ernannten Berater klagte: „ [.] leider sind alle Bemühungen, die Bauwerke selbst zu erhalten, auf unüberwindliche Schwierigkeiten gestoßen“, womit eine mögliche Weiternutzung in Gestalt „einer kleinen Künstlerkolonie“ erfolgreich abgewehrt wurde.

Obwohl das Ausstellungsgelände mit seinen Einrichtungen vom Deutschen Heer als Truppenaufmarschgebiet für verschiedene Zwecke genutzt worden war, sollte aus unbekannt gebliebenen Gründen unbedingt noch während des Krieges der Abriss durchgeführt und beendet werden. Dieses Insistieren auf die vertragliche Abmachung erhielt später sogar Vorrang noch vor dem einquartierten Militär. Nur der Vergnügungspark im späteren Rheinpark überdauerte den Krieg.

Eine Folgeausstellung fand 1927 in Stuttgart-Weißenhof statt. Anders als in Köln blieben die Musterhäuser in Stuttgart bestehen, um sie nach dem Ende der Ausstellung zu vermieten und weiter zu nutzen.

Nach Adenauers Plänen sollte die zweite Kölner Werkbundausstellung 10 Jahre später folgen, wurde aber 1932 als nicht finanzierbar abgesagt. Die Dritte Werkbundausstellung fand dann nach Kriegsende 1949 unter dem Titel: „Die Gute Form“ und „Neues Wohnen“ wieder in Köln statt.

Streit um Ziele

Zu den Zielen der Werkbundmitglieder gehörte nicht nur, „Bauwerke und Gebrauchsgüter“ von Qualität zu gestalten, sondern auch die dazugehörige Reform der Arbeits- und Lebensbedingungen. Für die Arbeiter wurde eine Mustersiedlung errichtet, das „Neue Niederrheinische Dorf“. Die Inneneinrichtung stattete man mit Mobiliar aus, das Künstler entworfen hatten. Dem Bürgertum stellte man das zerlegbare Sommerhaus der Werkstätten Bernard Stadler Paderborn vor, ausgeführt nach dem System der Fabrik für Holzhausbau Siebel in Düsseldorf-Rath, und eine Mustervilla mit gehobenem Innenausbau und Interieur (beide entworfen von Max Heidrich). Diese Holz-Bauten waren in technischer Hinsicht ihrer Zeit voraus.

Vor allem kam es bei der Kölner Ausstellung zu einem Richtungsstreit, der sich in der Rede Muthesius’ und der Antwort van de Veldes zuspitzte. Dabei ging es um den Widerstreit von Typisierung und Individualismus, Kernthemen, die den Werkbund von Anfang an beschäftigten. Bereits in der Vorbereitung dominierte der Einfluss der Gruppe um Muthesius über den künstlerisch orientierten Kreis um Osthaus. Vom Ausstellungskomitee wurden vorzugsweise „Architekten [.] berufen, die weniger außergewöhnliche und experimentelle Gebäude als konventionelle Ausstellungshallen errichteten.“ Zudem wurden auch Aussteller ohne Werkbundmitgliedschaft zugelassen, „im Prinzip alle Hersteller, deren Produkte wirtschaftlich bedeutsam waren“.

Der Konflikt ereignete sich zwischen den Vertretern der Tradition des Kunsthandwerks (Van de Velde, Osthaus, Bruno Taut, Peter Behrens) und der Moderne (Muthesius, Walter Gropius, Josef Hoffmann). Insbesondere der Kampf gegen das Ornament galt bei den Modernisten als zunehmend wichtiges Kriterium für Modernität und damit als Qualitätsnachweis an sich. Die kunsthandwerklichen Traditionalisten dagegen sahen die Qualität der Gegenstände als Einheit von ästhetischer Form und zweckgemäßer Funktion. Das bis heute andauernde Problem beider Lager nicht nur im Deutschen Werkbund ist die Umsetzung dieser Grundforderung in maschinelle oder industrielle Produktion.

Aussteller

– alphabetisch –

Folgende Werkbundarchitekten, Künstler und Gestalter stellten 1914 aus:

- Abbehusen & Blendermann entwarfen das Bremen-Oldenburger Haus,

- Friedrich Adler den Synagogenraum in der Haupthalle,

- Alexe Altenkirch die Innenraumgestaltung im Haus der Frau

- Georg Arends in Zusammenarbeit mit dem Gartenarchitekten Ott aus Aachen einen Staudengarten mit seinen Züchtungen

- Peter Behrens die Festhalle, den Raum Peter Behrens und Raum für Schriftgewerbe in der Haupthalle, einen Empfangsraum der Kaiserlich Deutschen Botschaft in St. Petersburg in der Haupthalle, Abteilung Raumkunst,

- Hendrik Petrus Berlage und Henri Anton van Anrooy als niederländische Werkbundmitglieder in der Haupthalle

- Lucian Bernhard ein Schlafzimmer in der Haupthalle, Abteilung Raumkunst

- Johann Michael Bossard zeigte Plastiken

- Carl Otto Czeschka zeigte im Hamburger Raum das große Schmuck- und Hellglasfenster Die Schönheit als Botschaft für die neue Kunstgewerbeschule in Hamburg, heute Hochschule für bildende Künste Hamburg,

- Hugo Eberhardt die Verkehrshalle,

- August Endell leitete und gestaltete in der Haupthalle die Abteilung für Tapeten, Linoleum, Beleuchtungskörper und Oberleitung, zeigte in der Verkehrshalle einen Speisewagen mit Küche und Anrichte,

- Eduard Endler den katholischen Kirchenraum in der Haupthalle

- Alfred Fischer das Haus Heinersdorff und ein Speisezimmer in der Haupthalle, Abteilung Raumkunst

- Theodor Fischer und Frhr. von Schmidt die Haupthalle mit Goethedenkmal für Chicago von Hermann Hahn in der Vorhalle

- Hermine Goossens zwei monumentale Portale in blauer Keramik für das Haus der Frau,

- Walter Gropius eine zeitgemäß-moderne Musterfabrik, eine Diele, ein Damen- und ein Herrenzimmer in der Haupthalle, Abteilung Raumkunst, eine Schlafwageneinrichtung in der Verkehrshalle

- Hermann Haas das Hauptcafé (mit Adelbert Niemeyer), Pavillon der Firma Villeroy & Boch Keramische Werke und dem Wallerfanger Steingut

- Max Heidrich entwarf das Sommerhaus der Werkstätten Bernard Stadler Paderborn (ausgeführt nach dem System der Fabrik für Holzhausbau Siebel Düsseldorf-Rath)

- Hans Heller gestaltete als Professor für Innenraumgestaltung den Hamburger Raum und den Saal der Kunstgewerbeschule Hamburg,

- Oswin Hempel die Ladenstrasse,

- Josef Hoffmann das Österreichische Haus, in der Haupthalle Sitzmöbel und Raumgestaltung, Abteilung Raumkunst

- Arthur Illies zeigte Radierungen

- Anton Kling zeigte Wandbemalung

- Margarete Knüppelholz-Roeser schuf das Haus der Frau

- Wilhelm Kreis das Teehaus und den Repräsentationraum in der Haupthalle, Abteilung Raumkunst

- Carl Langhein zeigte ein Gemälde und war für die Raumanordnung im Raum der Delmenhorster Linoleum-Fabrik Anker zuständig,

- Otto Linnemann zeigte mehrere Glasfenster

- Richard Luksch zeigte Plastiken, u. a. die „Elbe“,

- Lossow & Kühne das Sächsische Haus,

- Oskar Menzel im Sächsischen Haus einen Altar, davor einen Taufstein von Schilling & Gräbner,

- Georg Metzendorf das Neue Niederrheinische Dorf,

- Hermann Muthesius das Haus der Farben und den Pavillon der Hamburg-Amerikalinie mit Kaiser-Wohnung auf dem Schnelldampfer ›Bismarck‹,

- Adelbert Niemeyer das Haupt-Café (mit Hermann Haas) und ein Speisezimmer in der Haupthalle, Abteilung Raumkunst

- Ludwig Paffendorf das Kölner Haus, den Pavillon des Tabakgeschäfts Alenfelder und die Einrichtung des Zwei-Etagen-Villenhauses der Ausstellung

- Bernhard Pankok einen Schrank in der Haupthalle,

- Bruno Paul das Gelbe Haus, das Weinhaus mit Vorraum, Empfangs-, Herren-, Esszimmer, Gartensaal; das Speisehaus mit Speisesaal; die Bierhalle mit großem Speisesaal,

- Friedrich Pützer den evangelischen Kirchenraum mit Taufraum und Sakristei in der Haupthalle

- Johan Thorn-Prikker die Wandbekleidung und Bühnenumrahmung für den Kammermusiksaal der neuen Hagener Musikhalle, Haupthalle,

- Richard Riemerschmid ein Wohnzimmer in der Haupthalle, Abteilung Raumkunst,

- Rudolf Rochga das Eisenbahn-Wagen-Abteil II. Klasse in der Haupthalle, Raum Württemberg,

- Alfred Runge & Eduard Scotland das Kaffee-Restaurant der Kaffee-Handels-Aktiengesellschaft Bremen im Bremen-Oldenburger Haus,

- Gertraud von Schnellenbühel: Großer Kerzenleuchter aus versilberter Bronze,

- Schreiterer & Below die Jugendhalle im Neuen Niederrheinischen Dorf (zerlegbare Holzkonstruktion)

- Karl Siebrecht Bahlsens Kekshaus,

- Oskar Strnad den Hof des Österreichischen Hauses,

- Bruno Taut das berühmte Glashaus,

- Heinrich Tessenow im Österreichischen Haus den Raum der K.K. Kunstgewerbeschule in Wien von Heinrich Tessenow mit Entwürfen und ausgeführte Arbeiten von Schülern der Anstalt,

- Paul Ludwig Troost das Speisezimmer im Bremen-Oldenburger Haus

- Henry van de Velde das Werkbundtheater, und den „Raum Henry van de Velde Weimar: Wohnzimmer aus poliertem Palisanderholz“ in der Haupthalle,

- Else Wenz-Vietor ein Teezimmer in der Haupthalle, Abteilung Raumkunst.

- Werkstätten Bernard Stadler, Paderborn, das Sommerhaus der Werkstätten Bernard Stadler, zwischen Kölner Haus und der Ladenstraße unmittelbar am Rhein

Literatur (Auswahl)

– chronologisch –

- Offizieller Katalog der Deutschen Werkbund-Ausstellung Cöln 1914, Mai – Oktober. Hrsg. von der Ausstellungsleitung. R. Mosse, Köln 1914. Nachdruck: Wienand, Köln 1981, DNB 820673501.

- Ludwig Sternaux: Die Deutsche Werkbund-Ausstellung Cöln 1914. In: Velhagen & Klasings Monatshefte, 28. Jg., 1913/14, III. Band, August 1914, Heft 12, S. 609–613, Digitalisat der Bibliothek Elbląg, im Heft: digitale Seitensuche → S. 149.

- Werkbund Nummer. Herausgegeben in Gemeinschaft mit der deutschen Werkbund-Ausstellung Cöln 1914. Illustrirte Zeitung, Nr. 3699, 142. Band, 21. Mai 1914. Verlag J.J. Weber, 1914; Textarchiv – Internet Archive.

- Fritz Hellwag: Der Deutsche Werkbund und seine Ausstellung Köln 1914. In: Kunstgewerbeblatt N. F., Jg. 26, 1914/1915, Heft 3, Dezember, S. 41–51, ISSN 2195-6138, Digitalisat der UB Heidelberg.

- Fritz Stahl: Die Architektur der Werkbund-Ausstellung. In: Wasmuths Monatshefte für Baukunst. Nr. 4, 1914, S. 153–160 (zlb.de – Bildanhang bis S. 203).

- Adolf Behne: Das Sächsische Haus auf der Deutschen Werkbundausstellung Köln 1914. Kunst, Geschmack und Nachahmung. In: Kunstgewerbeblatt N. F., Jg. 26, 1914/1915, Heft 8, Mai, S. 141–144, Digitalisat der UB Heidelberg.

- Ludwig Segmiller: Die Pforzheimer Gold- und Silberwarenindustrie auf der Werkbundausstellung in Köln 1914. In: Kunstgewerbeblatt N. F., Jg. 26, 1914/1915, Heft 9, Juni, S. 161–163, Digitalisat der UB Heidelberg.

- Das Nieder-Rheinische Dorf auf der Deutschen Werkbund-Ausstellung in Cöln. In: Deutsche Kunst und Dekoration, Jg. 19, Band 35, Oktober 1914 – März 1915, 1914/1915, S. 93–98, Digitalisat der UB Heidelberg.

- Berta Zuckerkandl: Das Österreichische Haus. Auf der Deutschen Werkbund-Ausstellung, Cöln 1914. In: Deutsche Kunst und Dekoration, Jg. 18, Band 34, April – September 1914, S. 348–373, Digitalisat der UB Heidelberg.

- Robert Breuer: Typus und Individualität. Zur Tagung des Deutschen Werk-Bundes, Köln, 2.–4. Juli 1914. In: Deutsche Kunst und Dekoration, Jg. 18, Band 34, April – September 1914, S. 378–387, Digitalisat der UB Heidelberg.

- Robert Breuer: Die Cölner Werkbund-Ausstellung. Mai – Oktober 1914. In: Deutsche Kunst und Dekoration, Jg. 18, Band 34, April – September 1914, S. 417–437, Digitalisat der UB Heidelberg.

- Fritz Stahl: Bruno Pauls „Gelbes Haus“. In: Dekorative Kunst. Eine illustrierte Zeitschrift für angewandte Kunst, Jg. 18, Oktober 1914, S. 1–10, Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB).

- Friedrich Carl Heimann: Die deutsche Werkbundausstellung in Köln 1914. In: Zentralblatt der Bauverwaltung. Nr. 75, 1914, S. 533–537 (zlb.de).

- Eugen Kalkschmidt: Mobilmachung im Kunstgewerbe. In: Dekorative Kunst. Eine illustrierte Zeitschrift für angewandte Kunst, Jg. 18, Oktober 1914, S. 11–24, mit Abb. und 2 Farbaufnahmen, Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB), zu Bruno Pauls Gelbem Haus.

- Ludwig Deubner: Das Kunstgewerbe auf der deutschen Werkbund-Ausstellung in Köln. In: Dekorative Kunst. Eine illustrierte Zeitschrift für angewandte Kunst, Jg. 18, Oktober 1914, S. 25–30, Digitalisat der BSB.

- Walter Curt Behrendt: Die Deutsche Werkbundausstellung in Köln. In: Kunst und Künstler, 12. Jg., 1914, Heft 12, S. 615–626, Digitalisat der UB Heidelberg.

- Anton Jaumann: Wohn- und Bibliothek-Raum von Eduard Pfeiffer auf der D.W.B.-Ausstellung Cöln. In: Deutsche Kunst und Dekoration, Jg. 19, Band 35, Oktober 1914 – März 1915, S. 138–143, Digitalisat der UB Heidelberg.

- Die Schlesier auf der Werkbund-Ausstellung 1914 in Cöln. [Ausstellungskatalog. Teilnehmer und Exponate aller schlesischen Gestalter, Gewerke und Institutionen.] Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, (PDF; 12 S., 437 kB), Digitalisat der Opole Digital Library.

- Peter Jessen: Die Deutsche Werkbund-Ausstellung Köln 1914. In: Deutsche Form im Kriegsjahr. (= Jahrbuch des Deutschen Werkbundes.) F. Bruckmann A.-G., München 1915, Digitalisat der Bauhaus-Universität Weimar; Textarchiv – Internet Archive.

- Georg Metzendorf (Hrsg.): Das neue niederrheinische Dorf auf der Deutschen Werkbundausstellung in Köln 1914. Wasmuth, Berlin 1915, Digitalisat der UB Heidelberg.

- Deutsche Werkkunst: Arbeiten deutscher und oesterreichischer Künstler auf der „Werkbund-Ausstellung“ Cöln am Rhein. Verlagsanstalt Alexander Koch, Darmstadt 1916, DNB 361872402.

- Wulf Herzogenrath, Dirk Teuber, Angelika Thiekötter (Hrsg.): Die Deutsche Werkbund-Ausstellung, Cöln 1914. (= Der westdeutsche Impuls 1900 – 1914. Kunst und Umweltgestaltung im Industriegebiet, Band 1.) Ausstellungskatalog des Kölnischen Kunstvereins, 24. März – 13. Mai 1984. Hrsg. vom Deutschen Werkbund. Kunstmuseum Düsseldorf 1984, DNB 880114819.

- Gisela Klinkhardt: Die Plastik in der Werkbundausstellung Köln 1914. Dissertation der Universität Heidelberg, 1997, DNB 954299787.

- Katherine M. Kuenzli: Architecture, Individualism, and Nation: Henry van de Velde’s 1914 Werkbund Theater Building. (PDF; 1,3 MB) In: The Art Bulletin, Volume 94, 2012, Issue 2, pp. 251–273, doi:10.1080/00043079.2012.10786040.

- Ulrike Staroste: „Cöln rief, und Alle kamen.“ Ein Streifzug über die Deutsche Werkbund-Ausstellung in Köln 1914. In: Petra Hesse, Mario Kramp, Ulrich S. Soénius (Hrsg.), Köln 1914. Metropole im Westen, [Ausstellungskatalog Kölnisches Stadtmuseum, MAKK, 22. November 2014 – 19. April 2015], Bachem, Köln 2014, ISBN 978-3-7616-2867-6, S. 149–156, Inhaltsverzeichnis. (PDF)

- Carlo Severati (Hrsg.): Documenta Köln. L’Esposizione del Deutsche Werkbund a Colonia 1914. Roma TrE-Press, Roma 2015, ISBN 978-88-97524-26-7, doi:10.13134/978-88-97524-26-7, (italienisch), mit vielen Abbildungen, Volltext online in der Google-Buchsuche, PDF-Datei, (Schaltfläche scarica [lade herunter] anklicken).

Ausstellungen

- 100 Jahre Deutsche Werkbundausstellung. Cöln 1914 – Köln 2014. Bogenhalle der Design Post, Köln, 16. Mai – 22. Mai 2014.

- L’esposizione del Werkbund a Colonia, maggio – agosto 1914: produzione di pace in tempo di guerra. (Die Werkbundausstellung in Köln, Mai – August 1914: Friedensproduktion in Kriegszeiten.) Zentralbibliothek der Fakultät für Architektur der Universität Rom – La Sapienza, Via Gramsci 53, dem Goethe-Institut Italien, deutsches Außenministerium und der Galleria Embrice.

- Köln 1914. Metropole im Westen. Kölnisches Stadtmuseum, Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK), 22. November 2014 – 19. April 2015, Beteiligung.

- 100 Jahre „Deutsche Werkbund-Ausstellung Cöln 1914“. Die Erfindung des modernen Marken-Designs. (Muster von Zigarren- und Zigarettenverpackungen der Firma Joseph Feinhals, Köln.) Deutsches Verpackungs-Museum, Heidelberg, 13. November 2014 – 30. September 2015.

Symposien

- Zwischen Kunst und Industrie – Wandlungen einer Idee. Fachhochschule Köln – Fakultät für Architektur und Haus der Architektur Köln (hdak), 22. und 23. Mai 2014.

- Internationale Konferenz im Auditorium des Goethe-Instituts Rom, 19. September 2014.

Weblinks

- Christiane Heiser: „Originale Leistung, deutscher Stil“. Der Deutsche Werkbund und seine Ausstellungen. Versuch einer Neubewertung der Kölner Werkbundausstellung nach 100 Jahren. In: Portal Rheinische Geschichte, 2017.

- Klaus Martinetz: 100 Jahre Werkbundausstellung Köln. (Memento vom 5. Mai 2017 im Internet Archive). In: rheinische ART, 2014, Nr. 5.

- Volker Weiß: Leuchtende Neubauten. (Memento vom 1. Juli 2016 im Internet Archive). In: Die Zeit, 15. Mai 2014.

- Bestand 721, Abgebrochene Häuser, Teil 3: mit Findbuch-Kommentar; zur DWB-Ausstellung allgemein, (mit Kopienbestellung). In: Historisches Archiv der Stadt Köln

Karten, Ansichten

- Stadtplan von Cöln (Köln) Beilage zum Offiziellen Führer durch die Deutsche Werkbund-Ausstellung Cöln 1914. In: landkartenarchiv.de

- Ulrich Bücholdt: Deutsche Werkbund-Ausstellung Köln 1914. Miniaturansichten der Bauten

- Postkarte (Aquarell): Luftansicht.

- Postkarte: Ausstellung vom Rhein aus (oben), Haupteingang (unten).

Einzelnachweise