Die Karl-May-Rezeption in der DDR war geprägt von einer heiklen kulturpolitischen Ambivalenz: Karl May war nicht verboten, aber seine Bücher wurden in der DDR lange Zeit nicht gedruckt. Bereits vor Gründung der DDR kam es in der SBZ ab 1947 zu öffentlichen Diskussionen um die Werke von Karl May über die auch zum Teil kritisch in den Tageszeitungen berichtet wurde. Laut Pressemeldung vom Neuen Deutschland am 10. August 1947 wurde Karl May während einer Diskussionsrunde bereits als einer der geistigen Väter der beiden Weltkriege bezeichnet, welches mit stürmischen Protest aus dem Publikum aufgenommen wurde. Auch nach Gründung der DDR gab es öffentliche Diskussionen zum Thema, die zwischen 1949 und 1956 von der DDR-Presse aufgegriffen wurden. Dabei stand auch eine noch offene Lizenzfrage im Raum und das Ministerium für Kultur stellte klar, dass es kein Verbot von Werken Karl Mays gibt. In einem Artikel in der in der DDR erschienenen Berliner Zeitung aus dem Jahr 1956 soll Karl May erneut als „Vorreiter faschistischer Gesinnung“ eingeordnet worden sein.

Auf Grund der aufwändigen Überarbeitung im Druckgenehmigungsverfahren war die Edition von Karl-May-Werken jahrelang uninteressant, weil zu erwartende Absätze in der Diskussion eine untergeordnete Rolle spielten. Das Politbüro der SED beschäftigte sich 1981 mit Karl May und befürwortete den Druck seiner Werke, so dass Winnetou im Jahr 1982 in der DDR gedruckt wurde. Dabei wurden Sätze und Abschnitte überarbeitet, z. B. wurde aus „Ja, die rote Nation liegt im Sterben!“ im ersten Absatz stattdessen „Der rote Mann liegt im Sterben!“. Der Schriftsteller Erich Loest stellt sich allerdings hinter die Änderungen und Kürzungen der DDR. Zitat: Die Urtexte sind zu lang, durch überflüssige Dialoge aufgeschwemmt, die Sprache veraltet. Soll ein 14- bis 16jähriger mit seinem reduzierten Leseverhalten einen May-Band nicht nach 20 Seiten beiseitelegen, muss man den Text bearbeiten, kürzen, vereinfachen.

Zurückweisung des Werkes (1950er bis 1980er Jahre)

„Das Kapitel Karl May ist in der DDR schon vor Jahren endgültig geschlossen worden“, war 1958 im ostdeutschen Börsenblatt zu lesen. Die SED-Chefs liebten den exzentrischen Autor nicht, sie warfen ihm „Rassismus“ und „Deutschtümelei“ vor – vor allem, weil Adolf Hitler ihn einst zu seinem „Lieblingsautor“ gekürt haben soll. Allerdings wurde Karl May nicht grundsätzlich aus den literarischen Werken der DDR verbannt. Gerade seine Gedichte und Aphorismen erscheinen immer wieder in den unterschiedlichsten Publikationen. Dazu erscheinen heimatgeschichtliche Abhandlungen, auf der Basis von Forschungen, welche Bezug auf das Leben Karl Mays und seiner Familie nehmen. Die Karl-May-Straße in Radebeul wurde bereits im Juni 1945 in Hölderlinstraße umbenannt. Die Karl-May-Stiftung kümmerte sich seit 1960 um die Villa Bärenfett. In die Villa Shatterhand zog ein Kinderhort ein.

Im Westen setzte mit den Winnetou-Verfilmungen (Pierre Brice als edler Häuptling und Lex Barker als Old Shatterhand) ein Indianer-Boom ein. In der DDR wurde von der DEFA 1965 der Film Die Söhne der Großen Bärin mit Gojko Mitić in der Hauptrolle gedreht. Der Film löste ebenfalls einen Indianer-Boom aus. Mit etwa 5 Millionen Zuschauern im Jahr 1966 wurde Die Söhne der großen Bärin zum erfolgreichsten DEFA-Film des Jahres. Insgesamt sahen den Film 9.442.395 Zuschauer in den Kinos (Lichtspieltheater) der DDR. Karl May-Verfilmungen gab es aber noch nicht.

Das Schriftsteller-Lexikon des Bibliographischen Institutes Leipzig (Redaktionsschluss 1987) äußerte sich kritisch zum literarischen Niveau der Werke Karl Mays, hob jedoch hervor, dass Karl Mays „Helden […] christlich motivierte Nächstenliebe, Mut und Gerechtigkeit sowie Friedensliebe und Sympathie für Unterdrückte [demonstrierten]“. Die „Kurze Geschichte der deutschen Literatur“, verfasst von einem Autorenkollektiv, aus dem Verlag Volk und Wissen (nach Angaben der Autoren im Klappentext auf „philosophisch-materialistischen Ausgangspunkten, auf marxistischem Verständnis von Geschichte“ beruhend und „Humanismus, Antifaschismus, das Ideal des Sozialismus [und des] ästhethische[n] Realismus“ als Wertungskriterien heranziehend) kam zu folgender Bewertung: „Ein völliger Abbau des Geschichtlich-Sozialen fand bei Karl May (1842–1912) statt (...) [Seine] Beliebtheit verdankt der Autor sowohl seiner literarischen Anspruchslosigkeit wie seiner Fähigkeit, spannend zu erzählen, einfache, überschaubare Konfliktsituationen und stehende Figurentypen zu schaffen; sie liefern (...) Beispiele für Mut, Gerechtigkeitssinn, Freundestreue, Nächstenliebe, Mitgefühl für Verfolgte. Die »philosophische« Komponente besteht freilich aus einem Gemisch naiv-christlicher Moralreflexion und der schablonisierten Heroisierung des Abenteuertums, das am großen und einsamen Ausnahmemenschen – einem Vorgriff auf die Superhelden der comics – exemplifiziert wird“.

Zudem hat die Lizenz für das Nichterscheinen von Karl May-Werken in der DDR eine bedeutende Rolle gespielt. Entsprechende Lizenzgebühren wären demnach für einen unbearbeiteten Neudruck an den Bamberger Karl-May-Verlag in Devisen zu zahlen gewesen. Dazu war man nicht gewillt. Es wurde daher auch später angekündigt, dass der Leser der DDR einen „Winnetou“ in einer eigenen Neubearbeitung kennenlernen wird. Weiterhin wurde festgestellt, dass man „glücklicher“ wäre, wenn die DDR noch jetzt die Rechte an den geplanten Ausgaben hätte. Alleinige Rechte hätte allerdings der Karl-May-Verlag in Bamberg seit 1960.

Vergleich zur Situation in der BRD (1945 bis zum Ende der 1970er Jahre)

Im westlichen Deutschland werden nach dem Zweiten Weltkrieg die Werke von Karl May zunächst ebenfalls abgelehnt und es gibt auch dort einen radikalen Neuansatz der Literaturwissenschaft. Auch im westlichen Deutschland sieht man offenbar in den ersten Nachkriegsjahren im „Winnetou“ noch das Lieblingsbuch Hitlers und man liest bei May „noch den hochgetragenen Ton nationaler Leidenschaft“. Es gab in der jungen BRD ebenfalls große Meinungsverschiedenheiten in der Bewertung von Mays Werken. So ist dann auch der Name „Karl May“ nicht in den literaturwissenschaftlichen Abhandlungen von Ernst Robert Curtius (1948), Emil Ermatinger (1949) oder bei Gerhard Fricke (1949) zu finden. Auch noch in der vierten, als Schulausgabe proklamierten Auflage von G. Fricke 1954 fehlt der Name Karl May. Der Autor Karl May fehlt auch weiter in der traditionsreichen Geschichte der deutschen Literatur von Wilhelm Scherer und Ernst Alker im Jahre 1950. Auch noch 1971 fehlt Karl May in der literaturgeschichtlichen Abhandlung Deutsche Literatur. Das 19. und 20. Jahrhundert. Epochen, Gestalten, Gestaltungen in zweiter Auflage von Walter Urbanek. Erst ab 1960 beginnt eine bildungspolitische Neubesinnung und der Name Karl May wird ab den 1970er Jahren fast in alle Abhandlungen der Literaturgeschichte der BRD aufgenommen. Allerdings wird noch 1987 von der Karl May Forschung eine Gesamtdarstellung Karl Mays in der Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur angemahnt.

Anspielungen

- Karl May gehörte zu den Lieblingsautoren Lothar Drägers, der von 1957 bis 1990 als Texter und ab 1976 auch als künstlerischer Leiter für das seit 1955 in Ost-Berlin erscheinende Comic-Magazin Mosaik arbeitete. Karl May oder seine Figuren werden im Mosaik niemals erwähnt, dennoch sind vielfach Bezüge zu Karl Mays Werken (Waldröschen, Der Schatz im Silbersee, Der blaurote Methusalem oder Orientzyklus) zu erkennen. Die Vorlagengeberschaft Karl Mays wurde teilweise von Lothar Dräger bestätigt. Christian Heermann weist darauf hin, dass auch Spuren anderer Autoren, wie Miguel de Cervantes Saavedra, Wilhelm Hauff, Charles Sealsfield, Jules Verne, Friedrich Gerstäcker, Herman Melville, Robert L. Stevenson oder Alexandre Dumas im Mosaik zu finden seien.

- Hermann Kant lässt Karl May im Werk Die Aula von 1971 auf Seite 442 einfließen: „O herrlicher sächsischer Lügenbold, gepriesen sei dein vielgeschmähter Name! Dank dir, du genialer Spinner aus Hohenstein-Ernstthal, dank dir für tausendundeine Nacht voller Pulverdampf und Hufedonnern. Heißen Dank für Äquatorsonne und Präriewind und Wüstensand und Steppengras, für Shatterhand und Hadschi, für Winnetou und Geierschnabel, ungeschmälerten Dank dafür, was immer sie dir auch nachsagen.“

Ein Publikationsversuch (1958)

In Abrahim Mamurs Gewalt war ein 64-seitiges Karl-May-Heft, das im Januar 1958 im Verlag Kultur und Fortschritt Ostberlin in der Kleinen Jugendreihe erschien. Die Illustrationen stammten von Julius Junghans. Die Veröffentlichung erfolgte mit freundlicher Genehmigung des Karl-May-Verlags Radebeul und enthielt Kapitel 4 und 5 von Durch die Wüste in der Textfassung der Wiener Karl-May-Ausgabe.

Renaissance

Erst Anfang der 1980er Jahre, als das DDR-Fernsehen an den West-Verfilmungen Interesse zeigte – Erstausstrahlung in der DDR war Weihnachten 1982 –, kam Karl May auf die Tagesordnung. Der Proletariersohn sei ein aufrechter „Kämpfer gegen die US-amerikanische Raub- und Ausrottungspolitik“ gewesen. Seine Werke, wurden ab 1982 neu aufgelegt. Die Auflage im Verlag Neues Leben durch Rudolf Chowanetz von je 250.000 Stück war in wenigen Tagen vergriffen und musste nachgedruckt werden.

Übersicht nach Jahr

- Winnetou, Band I, 508 Seiten, 1982.

- Winnetou, Band II, 516 Seiten, 1983.

- Winnetou, Band III, 530 Seiten, 1983.

- Der Schatz im Silbersee, 525 Seiten, 1984.

- Der Schatz im Silbersee, illustrierte Ausgabe, 328 Seiten, 1984.

- Der Sohn des Bärenjägers, 360 Seiten, 1984.

- Der Geist des Llano Estacado, 294 Seiten, 1985.

- Der Ölprinz, 472 Seiten, 1985.

- Old Surehand, Band I, 432 Seiten, 1986.

- Old Surehand, Band II, 446 Seiten, 1987.

- Old Surehand, Band III, 368 Seiten, 1988.

- Durch Wüste und Harem, 1989.

- Durchs wilde Kurdistan, 1990.

- Von Bagdad nach Stambul, 1990.

- Es sei Friede, 313 Seiten, (Verlag Das Neue Berlin), 1990.

Staats- und Parteichef Erich Honecker persönlich entschied am 28. Februar 1983, das Karl-May-Museum in Radebeul neu zu gestalten. Dabei wurde zwar darauf geachtet, Karl May nicht zu sehr als Aushängeschild zu nutzen – das „Indianermuseum der Karl-May-Stiftung Radebeul“ sollte sich künftig knapp „Indianermuseum Radebeul“ nennen – aber auch eine kleine Vitrinenausstellung über sein Leben angeordnet, die in der „Villa Shatterhand“ ihren Platz fand.

1983 wurde der neue Stempel vom Museum bestellt, eine Karl-May-Büste aus dem Fundus geholt und die Ausstellung erarbeitet. Egon Krenz persönlich nahm sich der Ausstellung an und informierte am 14. Januar 1985 seinen Chef Erich Honecker:

- „Lieber Genosse Erich Honecker! Nach Deiner Anregung wurde in Dresden das Karl-May-Museum entsprechend den Traditionen gestaltet. Wie mir Genosse Hans Modrow mitteilte, wurde eine neue Ausstellung ,Karl May – Leben und Werk‘ in der Villa ,Shatterhand‘ vorbereitet. Die Villa ,Bärenfett‘ wurde komplex renoviert. Es ist vorgesehen, das Karl-May-Museum in der neuen Gestalt am 9. Februar 1985 zu eröffnen“ […]

Honecker tat das, was er immer tat, wenn ihm ein Vorschlag gefiel: Er zeichnete das Papier mit „Einverstanden. E.H.“ am Rand ab. Die Bibliothek diente der Stasi allerdings als konspirative Wohnung.

Auch in Bulgarien werden ab den 1980er Jahren Karl May-Werke plötzlich wieder neu übersetzt und veröffentlicht. Wesselin Radkov aus Sofia realisiert ab 1977 verschiedene Übersetzungen zu Werken von Karl May. Es erscheinen zum Beispiel Winnetou Band I und II im Jahre 1981. Auch in der Tschechoslowakei und in der Volksrepublik Polen werden Werke von Karl May ab den 1980er Jahren neu übersetzt und wieder gedruckt. Eine Renaissance fand somit nicht nur in der DDR statt.

Chronik (1954–1990)

- 1954

- Von Januar 1954 bis März 1956 erscheinen in der DDR Zeitschrift „Das Magazin“ die zwei Comic-Serien „Waputa, die Geierkralle“ und „Ali Ben Populi und die Zauberlampe“, für die Werke von Karl May herangezogen wurden. Obwohl die Serien politisch orientiert sind ist die Sympathie für Karl May erkennbar. Erst über 20 Jahre später werden durch den Karl May-Verleger Joachim Schmidt in der „Welt am Sonntag“ vom 20. November 1977, die unverkennbaren Bezüge zu Karl Mays Werken bestätigt und kommentiert. Zitat: Wir arbeiten inzwischen auch mit Comic-Herstellern zusammen.

- 1955

- Im Juni/Juli 1955 wurden am Mausoleum der Familie May auf dem Radebeuler Friedhof Reinigungsarbeiten durchgeführt, welche über den vereinbarten Umfang erfolgten. Dabei sind auch die Eingangsstufen ersetzt sowie die Verwitterungsschäden an Teilen des Unterbaus restauriert worden. Finanziert wurden die Arbeiten von der Karl-May-Stiftung Radebeul.

- In den Jahren 1955 und 1956 wurden im Rahmen eines Forschungsauftrages die Bestände des Karl-May-Museums neu gesichtet und geordnet, gleichzeitig wurde die Katalogisierung abgeschlossen und ein Umgestaltungsentwurf erarbeitet. Damit vollzog sich 1956 auch ein Namenswechsel und aus dem „Karl-May-Museum“ wurde das „Indianermuseum der Karl-May-Stiftung“.

- 1957

- Ab 1957 gab es einen neuen Post-Werbestempel der Deutschen Post der DDR für das „Indianermuseum“ in Radebeul.

- 1958

- 1958 erschien in der DDR aus der Serie „Kleine Jugendreihe“ vom Verlag Kultur und Fortschritt Berlin das Romanheft In Abrahim Mamurs Gewalt von Karl May.

- 1960

- Bei der Übersiedlung des KMV im Jahre 1960 wurde die gesamte Einrichtung der Villa Shatterhand und die nichtindianischen Sammelstücke Mays erworben und nach Bamberg überführt, wo seitdem ein Karl-May-Museum neu eingerichtet wurde. In die Villa Shatterhand zog vorerst ein Kinderhort ein.

- 1962

- Im Band 5 der heimatlichen Schriftenreihe des Akademischen Verlages Berlin (Ost), wird ausführlich über die Beziehungen Karl Mays zu seinem Heimatort Hohenstein-Ernstthal berichtet.

- 1964

- Das Kinderbuch Saalefahrt von Gerhard Hardel (Pseudonym: Kolma Maier-Puschi) erscheint im Jahre 1964 im Kinderbuch-Verlag, Berlin (Ost). Im Buch wird an verschiedenen Stellen auf Karl May eingegangen.

- 1965

- Das Buch Die Kitschpostille von Günther Cwojdrak erscheint 1965 im Eulenspiegel Verlag Berlin (Ost). Darin enthalten sind auch Gedichte und Aphorismen von und über Karl May. Beispielsweise das Karl May-Gedicht „Empor“ auf Seite 177. Vom Buch erscheint 1989 bereits die 7. Auflage.

- 1966

- Die Bibliographie Veröffentlichungen deutscher sozialistischer Schriftsteller in der revolutionären und sozialistischen Presse 1918-1945 erscheint 1966 im Aufbau-Verlag Berlin und Weimar. Im 657-seitigen Werk sind 12 000 nachgewiesene Beiträge von 109 Schriftstellern enthalten. Auf 18 Buchseiten werden 266 Beiträge von Egon Erwin Kisch bibliographiert, die sich mit Karl May befassen. Zum Beispiel: Karl Mays Kriminalverbrechen und Karl May, Mexiko und die Nazis.

- 1968

- Im Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller, Band 2, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig, DDR, 1968, wurde auch Karl May aufgeführt. Das Lexikon erschien 1970 auch in der BRD im Scriptor-Verlag, Kronberg. Die Kritik in der BRD dazu: „Der Artikel ist das Musterbeispiel einer informationsreichen, sachlichen lexikalischen Würdigung. Die Beiträge, die westdeutsche Lexika über Karl May bringen, erreichen dieses Niveau durchweg nicht. Die Herausgeber.“

- 1969

- In der DDR erschien im Verlag „Volk und Wissen Volkseigener Verlag“ die dreibändige Standardbibliographie zur deutschen Literatur. Band I enthielt eine umfassende Karl-May-Bibliographie auf den Seiten 382 bis 383. Später erschien in der BRD dazu eine Rezension, in der festgestellt wurde: „... darf die hier vorgelegte May-Bibliographie zu den umfassendsten ihrer Art gerechnet werden.“

- In einem Artikel der BRD wurde eine DDR-Forschung zu Karl May bestätigt. Dabei wurde Bezug auf das in der DDR im Jahr 1968 erschienene Fachbuch von Karl Leonhard genommen, dem Direktor der Charité der Humboldt-Universität in Ost-Berlin: Akzentuierte Persönlichkeiten, VEB Verlag Volk und Gesundheit. Ein Bestandteil ist die Forschungsarbeit zum Thema „Phantasie und Neurosen“ am Beispiel Karl May und seiner Tagträume. Im Artikel wird festgestellt: „Die Arbeit Leonhards bestätigt, daß sich auch in den Publikationen der DDR seit einigen Jahren beachtliche Ansätze zu einer wissenschaftlichen objektiven Beschäftigung mit dem Phänomen Karl May vorfinden.“

- 1970

- In der DDR-Zeitung „Sächsische Neueste Nachrichten“ wird in einem Artikel um Patty Frank Ein einziges Abenteuer vom 30. August 1970 auch auf Karl May verwiesen. Nach biographischen Daten wird festgestellt, dass Patty Frank den Grundstock des „Karl-May-Museums“ in Radebeul gelegt habe. Es wird im Artikel auch darauf verwiesen, dass sich das einstige „Karl-May-Museum“ inzwischen in „Indianermuseum der Karl-May-Stiftung“ umbenannt hat.

- 1971

- Im August 1971 hatte die Abteilung Kultur beim Rat des Bezirkes Dresden die Absicht geäußert, das Mausoleum Karl Mays zu entfernen, da im März 1972 das Benutzungsrecht am Erdbegräbnis erlöschen sollte. Dazu kam es jedoch nicht, da bereits am 8. September 1961 die entsprechende Nachlösegebühr für eine 50-jährige Verlängerung bei der Friedhofsverwaltung eingegangen war. Die Gebühren waren damit bis zum 18. März 2011 beglichen.

- Die bereits im Jahre 1969 gegründete Karl-May-Gesellschaft zählte im Dezember 1971 nach eigenen Angaben mehr als 300 Mitglieder, welche sich auf zehn Nationen verteilten. In der Karl-May-Gesellschaft waren demnach auch Mitglieder aus der DDR vertreten, welche sich mit der Karl May-Forschung beschäftigten und dazu in der BRD regelmäßig publizierten.

- Das „Indianermuseum der Karl-May-Stiftung“ in Radebeul zählte 171.300 Besucher im Jahr 1971.

- 1973

- Im August 1973 erfolgte eine Reinigung der Grabanlage. Der Sarkophag sowie der Marmor-Fußboden vom Mausoleum der Familie May in Radebeul wurden leicht überschliffen. Die dringende Reparatur des Glasdaches blieb jedoch unerledigt. Entsprechende Pflegearbeiten am Grabmal wurden vom VEB Elbenaturstein Dresden, Abteilung Denkmalgestaltung übernommen. Laut Presseartikel der BRD in der Pforzheimer Zeitung am 16. Oktober 1973 und vom Tagesspiegel am 24. Oktober 1973, soll die Grabstätte Karl Mays in Radebeul jedoch total verfallen sein.

- Im Schulbuch der DDR „Unser Lesebuch“ der Klasse 7, vom Verlag Volk und Wissen, Berlin, 1973, ist auf Seite 54 eine Reportage von Egon Erwin Kisch über Karl May veröffentlicht.

- 1974

- In MEYERS NEUES LEXIKON vom VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1974, ist Karl May auf den Seiten 240 bis 241 mit einer Abbildung aufgenommen worden.

- 1975

- Im DDR-Buch „Dresdener Pitaval“ aus dem Jahre 1975 befasst sich der Dresdner Journalist Willy Forner mit Kriminalfällen. Im Buch enthalten ist auch die Abhandlung „Old Shatterhand als Verfolgter“. Im Beitrag wird Karl May als Förderer der nationalistischen Geisteshaltung eingestuft. Es wird vom Autor weiter festgestellt, dass Karl May aus berechtigten Grunde keinen Platz in den Bücherregalen der Buchhandlungen in der DDR eingeräumt wird, da dort nur wertvolle humanistische Literatur greifbar sein sollte. Bereits in der zweiten Auflage von 1979 fehlen diese Anmerkungen jedoch, welches dann schon einen Sinneswandel zur Karl May-Interpretation vermuten lässt.

- Erzählungen über und mit Karl May erscheinen 1975 im Buch von Erich Loest Etappe Rom, mit zwölf Erzählungen, im Verlag Neues Leben in der DDR.

- 1976

- Am 16. Januar 1976 ging beim Minister für Kultur in der DDR ein Spendenangebot der Karl-May-Gesellschaft aus Hamburg ein. Die Gesellschaft wollte auf dem Friedhof zu Radebeul erforderliche Instandsetzungsarbeiten am Mausoleum der Familie May unter eigener Regie durchführen lassen und dazu den erforderlichen Geldbetrag in der BRD bei den Mitgliedern der Gesellschaft sammeln. Das Angebot wurde abgelehnt und darauf verwiesen, dass die Karl-May-Stiftung in Radebeul den Erhalt und die Betreuung der Grabstätte May gewährleisten kann. Tatsächlich hatte die Karl-May Stiftung in Radebeul bereits die finanziellen Mittel dazu signalisiert.

- Laut Mitteilungen der Karl-May-Gesellschaft standen in den Landesbibliotheken der DDR, so zum Beispiel in der Landesbibliothek in Dresden, im Jahre 1976, außer der allgemeinen Karl May-Literatur, auch weiterhin die Jahrbuch-Ausgaben der Karl-May-Gesellschaft zur Verfügung.

- Im Buch Akzentuierte Persönlichkeiten von Karl Leonhard, erschienen im Verlag Volk und Gesundheit, schreibt der Autor in der 2. Auflage von 1976 auch über Karl May.

- 1977

- Das Buch Kunstreiseführer Deutsche Demokratische Republik vom Edition Verlag Leipzig erscheint 1977 als Lizenzausgabe in der BRD im DuMont Literatur und Kunst Verlag in Köln. Darin werden auf Seite 249 die Villa Shatterhand, das Sterbehaus von Karl May und die Villa Bärenfett in Radebeul vorgestellt.

- 1978

- Das Indianermuseum der Karl-May-Stiftung in Radebeul feiert 1978 seinen 50. Geburtstag. In der Villa Bärenfett waren in dieser Zeit 850 Objekte ausgestellt. An der Grabstätte Karl Mays findet eine Kranzniederlegung statt.

- Auch 50 Jahre nach der Eröffnung vom Karl-May-Museum in Radebeul 1928 hatten sich die Eintrittspreise in der DDR nicht geändert. Erwachsene zahlten 50 Pfennig, Schüler und Kinder 25 Pfennig.

- 1979

- Am 8. Februar 1979 fand im Ost-Berliner Kino International die Uraufführung des DEFA-Spielfilms Zünd an, es kommt die Feuerwehr statt. Im Film tritt die Figur Karl May in mehreren Szenen auf. Auch in der sonstigen Handlung spielt Karl May eine bedeutende Rolle. Henrystutzen, das Gewehr Old Shatterhands, und die Silberbüchse wurden ebenfalls eingebaut. Die Filmkritik aus der BRD lautete damals, dass der Streifen dazu beitragen werde, das Phänomen Karl May im Bewusstsein breiter Schichten der Bevölkerung wachzuhalten. Über diese Filmkomödie werde man jedenfalls amüsiert lachen können, wurde weiterhin festgestellt.

- Der Filmspiegel der DDR berichtete in der Ausgabe vom 5. April 1979 ausführlich über eine neue Fernsehserie um Karl May in der BRD Pierre Brice als mit Winnetou.

- 1980

- Das Karl-May-Haus in Hohenstein-Ernstthal wird unter Denkmalschutz gestellt und in die Kreisdenkmalliste vom 27. November aufgenommen.

- Erich Loests biografischer Karl-May-Roman Swallow, mein wackerer Mustang erschien im Verlag Das Neue Berlin. Das Buch ist im Mai 1980 in der DDR erschienen. Umfang von 421 Seiten, in Ganzleinen gebunden, DDR-Preis 10,80 Mark. Im August 1980 erscheint das Buch auch als Lizenzausgabe in der BRD im Verlag Hoffmann & Campe, Hamburg. Als Fortsetzungsroman wird das Werk von Loest auch im Kölner Stadtanzeiger ab dem 18. Oktober 1980 veröffentlicht.

- 1981

- Der Rostocker Hinstorff Verlag veröffentlichte den Sammelband Leidenschaft und Liebe. Trivialprosa des 18. und 19. Jahrhunderts. Die Anthologie enthielt auf den Seiten 395 bis 441 das Kapitel „Auf Kundschaft“ aus Mays Durch die Wüste.

- Im Buch Leidenschaft und Liebe, Trivialprosa des 18. und 19. Jahrhunderts, vom Hinstorff Verlag, 1. Auflage 1981, 486 Seiten, Herausgeber Hainer Plaul, ist der Karl May-Text Auf Kundschaft enthalten. Auch im Nachwort wird Karl May mehrfach erwähnt.

- 1982

- In der Pionierzeitung Trommel erscheint in der Nr. 1/1982 der Artikel über Karl May Der Mann, der Winnetou erfand. Die Berliner Morgenpost berichtet am 22. Januar 1982 und die Bonner Rundschau am 16. Januar 1981 über den Artikel aus der DDR.

- In der BRD wird in einem Artikel über einen Anfang zu einem neuen May-Verständnis in der DDR berichtet. Die Informationen stammen dabei vom damaligen Ministerialrat in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in der DDR, Winfried Staar. Es wird im Artikel beispielsweise bestätigt, dass Karl May im Schulunterricht der DDR zur Sprache kommt und nicht verschwiegen wird. Man bestätigte auch die „Überarbeitung“ der ausgewählten Werke, welche in der DDR gedruckt werden sollten. Dabei soll es sich jedoch meistens nur um Korrekturen handeln, die rassische oder chauvinistische Überspitzungen Mays sind und die auch pädagogisch begründet werden können. Die religiös-christliche Prägung der Erzählungen Mays bleiben dabei völlig unberührt. Man hielt zudem ausdrücklich fest, dass es sich dabei um recht „vorsichtige Korrekturen“ handelt, welche natürlich auch in der Verlagspraxis der Bundesrepublik üblich sind und wo man bei Neuauflagen ebenfalls von dem legitimen Mittel der Bearbeitung Gebrauch macht.

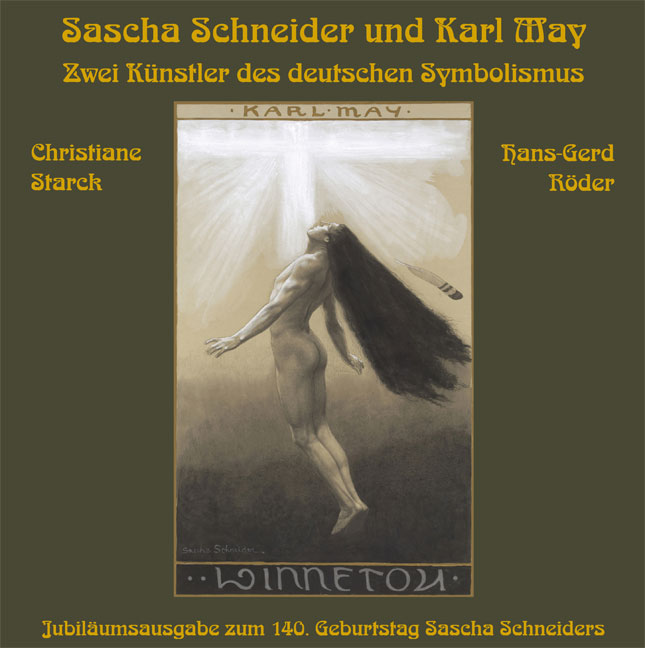

- Zwei Ausstellungen zum Thema Karl May und Sascha Schneider sind im Albertinum Dresden zu sehen und finden internationale Beachtung. Ausgestellt sind dort beispielsweise Werke von Sascha Schneider und auch Titelzeichnungen zu den Werken Karl Mays.

- Das Geburtshaus Karl Mays wird ab September nicht mehr als Wohnhaus genutzt; im Oktober erfolgt eine Fassadenrenovierung.

- Eckehard Redlin, Lektor im Verlag „Das Neue Berlin“, hielt am 29. September vor 28 Zuhörern einen Vortrag in der Lotte-Bergtel-Bibliothek in Berlin-Treptow: „Karl May – die Trivialliteratur und unser Recht auf Unterhaltung“. Es wird darauf verwiesen, dass die Werke von Karl May im Verlag „Neues Leben“, dem Verlag der FDJ, erscheinen werden. Das Vorhaben Karl Mays Werke zu drucken war, damit zuvor auch vom Zentralrat der FDJ entschieden worden.

- Das DDR-Fernsehen strahlte im I. Programm am 25. Dezember 1982 die Sendung aus: Ich habe Winnetou begraben. Karl May-Stationen seines Lebens. Regie: Claus Peter Eberwein.

- In der DDR-Schülerzeitung Die Trommel wurde ab der Nr. 46 von 1982 Winnetou I als Comic-Serie veröffentlicht.

- 1983

- In der BRD-Presse wird ab 1983 von einer „Karl May-Renaissance in der DDR“ gesprochen.

- Die 4200 m² große Parkanlage gegenüber der Villa Shatterhand in Radebeul wird im Januar zum „Karl-May-Park“.

- Erich Honecker entscheidet am 28. Februar: In das „Indianermuseum“ in Radebeul soll eine kleine May-Ausstellung integriert werden.

- Am 17. März beschließt der Rat des Kreises Hohenstein-Ernstthal den Ausbau des Geburtshauses von Karl May zu einer musealen Einrichtung. Die „Interessengemeinschaft Karl-May-Haus“ wird gegründet. Im und am Haus beginnt eine umfassende Sanierung.

- Im Frühjahr 1983 kommt der Film „Old Surehand“ in die Kinos der DDR. Ab August wird in den Kinos auch der Film „Der Ölprinz“ im Programm „Kinosommer '83“ gezeigt. Etwas später folgen die Filme „Unter Geiern“ sowie „Winnetou und das Halbblut Apanatschi“. Zudem ist der Film „Durch die Wüste“ von 1936 zu sehen.

- An der Volkshochschule in Dresden gibt es den 15-stündigen Lehrgang Karl May – Traum und Wirklichkeit im Herbstsemester 1983/84 von September bis Dezember.

- 1983 erscheint in der Zeitschrift Trommel eine 25-teilige Comicserie Winnetou und Old Shatterhand. Zeichner des Comics ist Ernő Zórád. 1990 wird Winnetou und Old Shatterhand erneut dort veröffentlicht, aber in Folge 18 (Tod Nscho-tschis) abrupt mit einem fettgedruckten „Schluß“ abgebrochen.

- 1984

- Ab Februar hieß das „Indianermuseum“ in Radebeul wieder „Karl-May-Museum“.

- Im Jahre 1984 erscheint erstmalig in der DDR der luxuriöse Band „Der Schatz im Silbersee“ im A4 Format als großformatige, illustrierte Ausgabe mit 328 Seiten und Illustrationen von Josef Hegenbarth. Auch in der BRD erscheint noch 1984 der Band als Lizenzausgabe im Verlag Müller & Kiepenheuer, Hanau.

- Im Staatlichen Museum für Völkerkunde Dresden wurde im Juli eine Ausstellung aus dem Nachlass von Karl May eröffnet. Die ausgestellten Exponate stammten aus dem Arbeitszimmer und der Bibliothek Karl Mays.

- Auf der Felsenbühne Rathen werden nach über 40 Jahren Pause wieder May-Stücke aufgeführt. Als erstes Stück wird der „Der Schatz im Silbersee“ gespielt.

- Ihr seid ein Greenhorn, Sir! heißt ein Theaterstück von Helmut Baierl nach Karl Mays Winnetou I, das im Ostberliner Theater der Freundschaft uraufgeführt wurde.

- 1985

- Das Karl-May-Museum in Radebeul eröffnet am 9. Februar (nach einer vierteljährigen Umbauphase) eine Dauerausstellung mit dem Titel Karl May-Leben und Werk im Erdgeschoss der Villa Shatterhand. Bis August gab es bereits 200.000 Besucher, davon allein 120.000 Besucher in den Sommerferien. Die Ausstellung stellt dem Besucher dabei auch die Arbeit der Karl-May-Gesellschaft in Hamburg vor und informiert über deren Ziele nebst Publikationsprogramm.

- Das Karl-May-Museum in Radebeul hat nach der Umbauphase und der Eröffnung am 9. Februar die Öffnungszeiten verlängert. Das Museum war nun täglich außer montags geöffnet.

- Beim Umzug des Karl May Verlags nach Bamberg 1960 hatte man einige Karl May Nachlassgegenstände dem Staatlichen Museum für Völkerkunde Dresden zur Pflege und Aufbewahrung übergeben. Auf Bitten der Karl May Stiftung in Radebeul durften 1985 einige Gegenstände zur Ausstellung „Karl May-Leben und Werk“ verwendet werden. Bereits vor Ausstellungsbeginn wurden die Stücke von Juli bis Oktober 1984 in einer Vorausstellung im Museum für Völkerkunde Dresden gezeigt.

- Die Straße vor der Villa Shatterhand wird wieder in Karl-May-Straße umbenannt.

- Das Karl-May-Haus in Hohenstein-Ernstthal wird am 12. März 1985 nach zweijähriger Bauzeit als Museum eröffnet. Die Ausstellung konzipierte Hainer Plaul. Bereits im August wird der 10.000. Besucher begrüßt.

- Das Dresdner Trickfilmstudio beginnt mit der Produktion des Puppentrickfilms „Der Schatz im Silbersee“.

- Im Verlag der Nation, Berlin (Ost) erscheint 1985 das Buch von Klaus Haupt und Harald Wessel Kisch war hier – Reportagen über den Rasenden Reporter. Darin wird über die Unterstützung Kischs für Karl May im Jahre 1910 und seinen Besuch in der Villa Shatterhand gesprochen. Das Buch umfasst in der Leinenausgabe 339 Seiten, 281 Fotos und kostet 32,50 Mark.

- Im September 1985 war die Villa Shatterhand mit einem Aufwand von etwa 1 Mio. DDR-Mark aus Mitteln der Karl-May-Stiftung Radebeul saniert. Gleichzeitig wurde das Glasdach vom Mausoleum auf dem Radebeuler Friedhof erneuert.

- Die DDR-Heft-Reihe Das neue Abenteuer veröffentlichte 1985 als Nummer 469 die Geschichte Ein Ölbrand von Karl May.

- In der BRD erschien ein Artikel, der die ersten Winnetou-Bände aus dem Verlag Neues Leben ab 1982 kritisierte. Der Autor stellte darin zunächst fest, dass die DDR-Ausgaben der „Originalfassung Karl Mays“, erschienen 1893 im Verlag Friedrich Ernst Fehsenfeld, entsprächen. Im Artikel wurde ebenfalls auf „Veränderungen“ in der Textdarstellung eingegangen, welche vorwiegend im Sinne der modernen deutschen Grammatik vorgenommen worden seien, wie sie ebenfalls in die Bamberger Ausgaben eingingen. Es ging auch um Änderungen in den DDR-Ausgaben, die der modernen Schreibweise und der natürlichen Sprechweise folgten. Dabei wurde festgestellt, dass die Veränderungen der DDR-Ausgabe zum Teil notwendig gewesen seien, da sie eine echte Leseerleichterung darstellten. Gleichzeitig wurde jedoch auch angemerkt, dass die Änderungen dort unverständlich seien, wo die typische Sprechweise des Autors verfälscht werde. Konkret wird die ideologische Änderung des Wortes „Rasse“ in Bezug genommen, welches in der Ausgabe in „Volk“ abgeändert worden war, oder auf die Bezeichnung „roter Mann“, die in „Indianer“ oder „indianisches Volk“ verändert wurde. Die Änderung „Ende des herrlichen nordamerikanischen Herbstes“ in „der herrliche nordamerikanische Indianersommer“ wurde als politisch motivierte Korrektur und als Verfälschung gedeutet. Der Autor kommt zu dem Schluss, dass in die DDR-Karl-May-Ausgaben das Freund-Feind-Bild der DDR und auch das der Supermächte hineingeschrieben worden sei. Die DDR habe damit die Darstellung von Winnetou verfälscht.

- 1986

- Nach einer Schüler-Umfrage steht Karl May nach Jules Verne auf Platz zwei der Lieblingsautoren.

- Die erste Verfilmung eines May-Romans wird im Fernsehen der DDR gezeigt: Das Buschgespenst. Die Erstausstrahlung im DDR-Fernsehen war am 26. und 28. Dezember 1986. Damit es keine rechtlichen Probleme gab, hatte man sich vor dem Dreh die Genehmigung beim Karl-May-Verlag-Bamberg einholen müssen, um den Titel „Das Buschgespenst“ für die Produktion zu verwenden. Der Film erhält in der DDR vorwiegend gute Kritiken. In der BRD wird die Produktion unterschiedlich kritisiert. „Fast durchweg prominente und bekannte Schauspieler der DDR. Ihnen merkte man Lust und Freude beim Spielen an. Ohne May zu verulken bzw. todernst zu nehmen, trafen sie den für die Verfilmung eines Kolportageromans richtigen Ton.“ In einem weiteren Artikel der BRD bekommt der Film eine schlechte Bewertung. Bemängelt wird zunächst die im Film fehlende Kritik am Nicht-Sozialstaat Sachsen des 19. Jahrhunderts. Weiterhin wird die „übermäßige Sparsamkeit in der Milieuzeichnung und beim Herausarbeiten der sozialen Kluft bemängelt“. Die Rolle der Frau Seidelmann wird in der Kritik sogar als „missraten“ bezeichnet, welches aber nicht an der Schauspielerin lag. Fazit: Mays Originalität geht unter im Wirkungsbereich fremder Hände. Im Film gibt es deplatzierte „komische Szenen“, misslungene Schnitte und unnötig in die Länge gezogene Handlungen. Dem Film fehlte demnach der „seelische Unterstrom“.

- Der Botschafter der USA in der DDR, Francis J. Meehan, besuchte im Juni 1985 das Karl-May-Museum in Radebeul.

- Im November 1986 erscheint bei Amiga die „Quartett-Schallplatte“ Winnetou-Melodien.

- 1987

- Das Jahr 1987 gilt auch in der DDR als „Karl May-Gedächtnisjahr“.

- Zum 75. Todestag von Karl May gibt es Gedenkausstellungen in Hohenstein-Ernstthal und im Schloss Branitz in Cottbus. In Radebeul gibt es eine Kranzniederlegung an seiner Gruft.

- Der DDR-Film „Das Buschgespenst“ wird am 28. März 1987 in der BRD im Südwestfunk III ausgestrahlt.

- Am 30. März 1987 gab es in Radebeul eine Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung an Karl Mays Grab durch die Karl-May-Stiftung Radebeul. Anlass war der 75. Todestag Karl Mays. Das Vorstandsmitglied der Karl-May-Gesellschaft aus Hamburg Erich Heinemann hält eine Gedenkrede, welche von der Tagesschau der ARD, dem Deutschlandfunk und dem Österreichischen Fernsehen aufgenommen wurde.

- Von der Fachgruppe Numismatik Hohenstein-Ernstthal wird eine Karl-May-Gedenkmedaille aus Kupfer herausgegeben (Auflage 3000 Exemplare) und im Karl-May-Haus verkauft. Die Vorderseite zeigt ein Portrait von Karl May die Rückseite zeigt sein Geburtshaus.

- In der DDR waren 1987 bereits 8 Romane von Karl May erschienen. Im Sommer erschien das 9. Band (Old Surehand II).

- Bei „Jugendtourist-Reisen“ gibt es 1987 das Reiseangebot „Auf den Spuren Karl Mays“.

- Im Mai erscheint die erste Hörspiel-Schallplatte "Die Schlacht in der Mapimi" bei Litera mit Texten aus "Winnetou", Band 2, gesprochen von Gunter Schoß und weiteren Schauspielern.

- Konstituierung des Wissenschaftlichen Beirats des Karl-May-Hauses am 10. Oktober 1987. Die Mitglieder wurden vom Hohenstein-Ernstthaler Oberbürgermeister berufen.

- Im September 1987 gründet sich der Freundes- und Förderkreis "Karl May Museum Radebeul".

- Zur Tagung der Hamburger Karl May Gesellschaft 1987 in Wien sind erstmals auch Vertreter der DDR-Forschung und der musealen Pflege vertreten. Man stellte fest, dass auch in den DDR Karl May-Gedenkstätten von Radebeul und Hohenstein-Ernstthal die Veröffentlichungen der Gesellschaft den Besuchern zugänglich sind.

- Der „Freundeskreis Karl May Cottbus“ wird am 12. November 1987 von Marion Bahrke, Reinhard Seidler, Volkmar Herold und Ulrich Böhm als offiziell genehmigter Verein gegründet. Vorsitzender ist Reinhard Seidler.

- 1988

- Eine Sonderausstellung mit Karl-May-Souvenirs wurde im Februar im Geburtshaus von Karl May in Hohenstein-Ernstthal eröffnet. Zu sehen waren Karl-May-Souvenirs wie Plaketten, Medaillen, Ersttagsbriefe, Zinnfiguren, Dioramen, Lesezeichen, Schallplatten und Spiele.

- Der „Freundeskreis Karl-May-Literatur Leipzig“ wird am 24. März 1988 im Rahmen des Kulturbundes der DDR gegründet.

- Das Folkloreensemble The Lamanite Generation, Living Legends (BYU) aus dem USA-Bundesstaat Utha beendete seine DDR-Tournee mit einer Vorstellung vor dem Karl-May-Museum in Radebeul. Sie begeisterten die Besucher mit Liedern und Tänzen der Indianer.

- Pierre Brice besucht das Karl-May-Museum in Radebeul und die Felsenbühne Rathen. Dort trifft er den Winnetou-Darsteller Jürgen Haase. Der ganze Besuch erregt großes Aufsehen.

- Der „Freundes- und Förderkreis "Karl May" im Kulturbund der DDR“ wird am 8. September 1988 gegründet. Der Freundes- und Förderkreis bringt noch im Gründungsjahr 17 Informationsblätter heraus.

- Das Sachbuch, Der Mann, der Old Shatterhand war. Eine Karl May-Biographie von Christian Heermann, erscheint in erster Auflage im Verlag der Nation. Es ist die erste (und einzige) Biografie über Karl May in der DDR. Allerdings war dort bereits 1980 Erich Loests biografischer Karl-May-Roman Swallow, mein wackerer Mustang erschienen.

- Ebenfalls 1988 erscheint die Illustrierte Karl May Bibliographie von Hainer Plaul. Das Buch von Hainer Plaul kostet in der DDR 88,00 Mark.

- Die „Illustrierte Karl May Bibliographie“ von Hainer Plaul und Gerhard Klußmeier erscheint im Dezember 1988 auch als Lizenzausgabe in der BRD beim K.G. SAUR Verlag München und kostet 148,00 DM. In Rezensionen von Reinhard Gusky und Ernst Seybold, beides Mitglieder der Karl-May-Gesellschaft Hamburg und Karl May Forscher, wird die Bibliographie gelobt. Zitat: Dem DDR-Verlag Edition Leipzig und dem Lizenznehmer K.G. SAUR Verlag München ist für dieses herrliche Sachbuch zu danken.

- In Radebeul wird 1988 eine Jubiläumsfeier zum 60-jährigen Bestehen des Karl-May Museums durch die Karl-May-Stiftung Radebeul veranstaltet. Dazu wurde auch der Vorsitzende und der Geschäftsführer der Kal-May-Gesellschaft Hamburg eingeladen. Die beiden Vertreter der Karl-May-Gesellschaft weilten dazu vom 30. November bis 3. Dezember 1988 in der DDR. In einem Artikel der Karl-May-Gesellschaft berichten die beiden Vertreter über ihre Reise auf den Spuren Karl Mays. Man zeigte sich sehr beeindruckt über den Besuch im Geburtshaus von Karl May in Hohenstein-Ernstthal und sagte zum Leiter der Einrichtung Ekkehard Fröde ... Was er dort geschaffen hat, verdient höchste Anerkennung. Weiter sagte man zu den damaligen Ausstellungen in Radebeul „Karl May – Leben und Werk“ und „Die Indianer Nordamerikas“, ... Beide Ausstellungen sind mustergültig gestaltet und haben uns tief beeindruckt. Die Einladung einer DDR-Delegation nach Wien sowie die Veröffentlichungen ihrer Referate im Jahrbuch 1988 wurde sehr positiv bewertet, weil sich damit neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen der BRD und der DDR zum Thema „Karl May“ eröffnen. Weiterhin stellte man fest: In Radebeul wird gute Arbeit im Sinne der dortigen „Erbepflege“ geleistet, das Museum ist in besten Zustand, die Grabstätten von Karl May und Patty Frank werden in Ordnung gehalten und die wissenschaftliche Arbeit soll intensiviert werden.

- Im Verlag Edition Leipzig erscheint 1988 das „Waldröschen“ in 6 Bänden mit je 446 Seiten und 19 Farbtafeln von Karl May. Die Bände erscheinen auch in der BRD und kosten dort pro Band 79,80 DM. Erscheinen konnte die Ausgabe durch eine Koproduktion mit dem Olms-Verlag, Hildesheim, welcher die Vertriebsrechte in der BRD hatte.

- Im Buch Robert Surcouf in Piraten vor den Azoren. Seeräubergeschichten, 429 Seiten, welches im Verlag Neues Leben Berlin erscheint, sind auch Werke von Karl May vertreten.

- Das Karl-May-Werk Himmelsgedanken-Gedichte erscheint im Union Verlag Berlin.

- Der zweiteilige Fernsehfilm des Fernsehens der DDR, Präriejäger in Mexiko, nach Romanmotiven von Karl May, wird an den Weihnachtsfeiertagen im Fernsehen gezeigt. Der Film hat eine Gesamtlaufzeit von 170 Minuten. Die Erstaufführung (Voraufführung) war am 15. Dezember 1988 in Hohenstein-Ernstthal. Einen Tag später wird der Film in Dresden gezeigt.

- 1989

- Die Karl May-Biographie von Christian Heermann, „Der Mann, der Old Shatterhand war“ von 1988, wird 1989 in der BRD ebenfalls von einem Karl May-Forscher rezensiert. Zuvor hatte der DDR-Autor sein Buch in Hamburg in einer Vorauslesung dem Publikum vorgestellt. Die Veranstaltung war damals allerdings nur spärlich besucht. Der Rezensent stellte fest, dass der geistesgeschichtlichen Einbettung im Buch größte Beachtung gebührt. Er endet mit dem Fazit: Christian Heermanns Biographie „Der Mann, der Old Shatterhand war“ sollte in keiner Karl-May-Sammlung fehlen.

- Im Haus der Heimat in Freital wird am 9. April die Ausstellung Sascha Schneider und Karl May eröffnet. Zu sehen war eine Werkauswahl der Titelzeichnungen von Sascha Schneider. Die Ausstellung war bis zum 28. Mai geöffnet.

- Der Hohenstein-Ernstthaler Karl-May-Stein wird an die Ecke Lungwitzer/Karl-May-Straße umgesetzt.

- Hans Wollschlägers Karl-May-Biographie erscheint.

- Die 4. Sonderausstellung 110 Jahre Karl-May-Bücher wird 1989 im Karl-May-Haus in Hohenstein-Ernstthal eröffnet. Es werden mehr als 500 deutschsprachige Bücher von über 40 Verlagen von den Erstausgaben 1879 bis zur Gegenwart dargeboten.

- 1990

- Der Animationsfilm nach Motiven von Karl May in der Regie von Günter Rätz, der im Dresdner Trickfilmstudio hergestellt wurde, Die Spur führt zum Silbersee, kommt am 21. Januar in die Kinos der DDR.

- Der DEFA-Puppentrickfilm „Die Spur führt zum Silbersee“ wird Ende Februar 1990 in Westberlin gezeigt.

Theaterstücke

Ihr seid ein Greenhorn, Sir! ist ein Theaterstück von Helmut Baierl nach Karl May (Winnetou I), das 1984 in Ost-Berlin, im Theater der Freundschaft, uraufgeführt wurde. Eine weitere Aufführung fand 1985 in Dessau statt.

Am 28. Mai 1988 wurde in Dresden die Collage Seelenlust & Augenweide. Wagner und Winnetou geben sich die Ehre uraufgeführt. Am 1. und 2. März 1989 gastierte das Stück am Cuvilliés-Theater in München; an drei Wochenenden (April bis Juni 1989) am Hebbel-Theater in West-Berlin (ehemals Theater in der Königgrätzer Straße).

Ausstellungen

Cottbus

Karl May. Aus einer Cottbuser Sammlung war eine Ausstellung des Bezirksmuseums Cottbus, die vom 10. Januar bis zum 8. März 1987 im Schloss Branitz gezeigt wurde. Initiator war Reinhard Seidler. Themen der Ausstellung:

- Der Schriftsteller Karl May

- Karl-May-Verlag Radebeul

- Ausländische Ausgaben

- Karl-May-Taschenbücher

- Karl May in der DDR

- Bühne / Gedenkstätten

Gezeigt wurden rund 300 Exponate. Im Zuge der Ausstellung wurde eine Kunstpostkarte mit einem Karl-May-Porträt von Eberhard Tacke gedruckt und verkauft. Die Kunstpostkarte hatte dabei eine einmalige Auflage von 1.500 Stück. Die Ausstellung hatte in acht Wochen 11.569 Besucher.

Pirna

Die Phantasie eines Vielgelesenen – unter diesem Titel stellte Uwe Neßler Objekte aus seiner Privatsammlung zur Verfügung, die das Stadtmuseum Pirna vom 25. April bis 23. Mai 1988 im Glaspavillon am Platz der Solidarität präsentierte.

Nach der Wende

Nach 1989 gab es für die Radebeuler Museumsleute offenbar wenig Arbeit. Der Spiegel zitiert den Direktor René Wagner mit den Worten: „Wir mussten nur sehr wenig aus ideologischen Gründen ändern.“ Nur im Haupthaus des Karl-May-Museums mussten die Begleittexte der Ausstellung 1992 gekürzt werden – die realsozialistischen Passagen wurden getilgt. Die Begriffe „Klassenjustiz“ oder „imperialistische Großmachtbestrebungen“ der USA finden sich nun nicht mehr in Radebeul.

In der Karl-May-Begegnungsstätte Hohenstein-Ernstthal wurde vom 25. Februar bis zum 5. Mai 2002 eine Sonderausstellung zum Thema Karl May in der DDR gezeigt, die große Aufmerksamkeit erregte und einige Zeit als Wanderausstellung in ganz Deutschland unterwegs war.

Quellen

- Eintrag im Karl-May-Wiki zu Karl May in der DDR

- Eintrag im Karl-May-Wiki zu Mosaik

Literatur

- Friedrich von Borries, Jens-Uwe Fischer: Sozialistische Cowboys. Der Wilde Westen Ostdeutschlands. Edition Suhrkamp, 2008.

- Rainer Buck: Karl May in der DDR, in: ders.: Karl May. Der Winnetou-Autor und der christliche Glaube. Mit einem Vorwort von Jens Böttcher, Moers: Brendow 2012, S. 168 ff.

- Günther Cwojdrak: Kitschpostille, darin auch Gedichte und Aphorismen von und über Karl May, Eulenspiegel Verlag, Berlin (Ost), 1965 (spätere ISBN 3-359-00047-1).

- Henrik Eberle, Denise Wesenberg (Hrsg.): Einverstanden. E.H. Parteiinterne Hausmitteilungen, Briefe, Akten und Intrigen aus der Honecker-Ära. Berlin 1999.

- Wolfgang Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR. Leipzig 1996.

- Nicolas Finke: Als Winnetou die Sächsische Schweiz eroberte – Karl May in Rathen seit 1984 (Teil 2): 1987–1994. In: Karl May & Co. Nr. 136, 2014.

- Nicolas Finke: Die Karl-May-Szene und die Stasi:

- Teil 1: Stasi-Treff Villa Bärenfett. In: Karl May & Co. Nr. 148, 2017.

- Teil 2: Beobachter an der Elbe. Hinter den Kulissen der Villa „Shatterhand“ in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre. In: Karl May & Co. Nr. 149, 2017.

- Teil 3: Inside Karl-May-Museum. Hinter den Kulissen der Villa „Shatterhand“ in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre. In: Karl May & Co. Nr. 150, 2017.

- Teil 4: Ziemlich beste Freunde. Wie sich die Führungsriege des Radebeuler Karl-May-Museums vor dreißig Jahren selbst zerlegte. In: Karl May & Co. Nr. 151, 2018.

- Regina Hartmann: Karl May: „Winnetou“, Band I. Zum Phänomen der zeitgenössischen und aktuellen Massenwirksamkeit, in: Beiträge zur Kinder- und Jugendliteratur, Berlin (Ost), 82 (1987) 28–42; wieder abgedruckt in: Dieter Sudhoff, Hartmut Vollmer (Hrsg.): Karl Mays „Winnetou“. Studien zu einem Mythos (Suhrkamp Taschenbuch Materialien), Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989. S. 467–486.

- Christian Heermann: Karl May in der DDR. In: Karl-May-Haus Information Nummer 15, 2. US.

- Christian Heermann: Der Mann, der Old Shatterhand war. Verlag der Nation, Berlin 1988.

- Christian Heermann: Nicht verboten – nicht erlaubt. Karl May in der SBZ und DDR 1945 bis 1960, in: Bernhard Schmid, Jürgen Seul (Hrsg.): 100 Jahre Verlagsarbeit für Karl May und sein Werk 1913–2013, Bamberg/Radebeul: Karl-May Verlag 2013, S. 79–82.

- Christian Heermann: Old Shatterhand ritt nicht im Auftrag der Arbeiterklasse. Dessau 1995.

- Klaus-Peter Heuer: Holzverschalung. Die Bretter vor den Köpfen der May-Gegner. Zur Sonderausstellung des Karl-May-Hauses „Karl May in der DDR“ vom 25. Februar bis 5. Mai 2002. In: Karl-May-Haus Information Nummer 16, S. 61–66.

- Klaus Hoffmann: In Abrahim Mamurs Gewalt. Ein Beitrag zur Karl-May-Rezeption in der ehemaligen DDR. In: die horen (Band 178), S. 175.

- Klaus Hoffmann: Karl May. Leben und Werk. Ausstellung in der Villa „Shatterhand“. 1988.

- Gerhard Klußmeier: Deutsch-deutsches Karl-May-Gemeinschaftswerk. Ein kleines Karl-May-Film-Abenteuer in der DDR. In: Karl May & Co. Nr. 117, Juli 2009.

- Karl Leonhard: Akzentuierte Persönlichkeiten. Verlag Volk und Gesundheit, 2. Auflage. Berlin 1976, ISBN 3-437-10447-0. (deutsch, rumänisch, russisch)

- Siegfried Lokatis, Ingrid Sommer (Hrsg.): Heimliche Leser in der DDR. Kontrolle und Verbreitung unerlaubter Literatur. Ch. Links Verlag, 2008.

- Erwin Müller, Hans Grunert: Karl May in der DDR, in: Gert Ueding (Hrsg.): Karl-May-Handbuch. 3. Auflage, Würzburg: Königshausen & Neumann 2001, S. 516 ff.

- Peter Neumann: Indianer-Museum Radebeul, Museumsführer, Karl-May-Stiftung Dresden, 1956.

- Ludwig Patsch: Karl-May-Rundschreiben Nr. 154, S. 21. (Faksimile in Wiener Karl-May-Brief Heft 3/2009)

- Hainer Plaul: Illustrierte Karl May Bibliographie. Verlag Edition Leipzig 1988, 443 S.

- Hainer Plaul: Illustrierte Geschichte der Trivialliteratur. Verlag Edition Leipzig 1983, 262 S.

- Hans Wollschläger: Karl May. Grundriss eines gebrochenen Lebens. VEB Verlag der Kunst Dresden 1989, 411 S.

- Peter Richter, Uwe Neßler: Bilder aus Ardistan. Karl-May-Stätten in Sachsen. Sonderheft der Karl-May-Gesellschaft Nr. 61–63. KMG-Presse Ubstadt 1986 (Onlinefassung).

- Hartmut Schmidt: „Ihr seid ein Greenhorn, Sir!“ – 1985: Karl May auf der Bühne des Landestheaters Dessau. In: Karl May & Co. Nr. 102, 2006.

- Hartmut Schmidt: Bausteine zur Karl-May-Rezeption in der DDR:

- Teil I: „Wir sind grundsätzlich anderer Meinung über Karl May“. In: Karl May & Co. Nr. 145, 2016, S. 32 ff.

- Teil II: „Suche Karl-May-Bücher zu wissenschaftl. Arb.“ In: Karl May & Co. Nr. 146, 2016.

- Teil III: „Immer waren die Indianer bei ihm grausame Menschen“. In: Karl May & Co. Nr. 148, 2017, S. 58 ff.

- Teil IV: „Wovon ein Karl May keine Ahnung hatte“. In: Karl May & Co. Nr. 149, 2017, S. 66 ff.

- Teil V: „Karl May ist ein Reaktionär ...“ In: Karl May & Co. Nr. 150, 2017, S. 60 ff.

- Teil VI: „Gemeinsamkeiten zwischen Pollmer, Jahrbüchern der KMG und einem Waschpulverpaket?“ In: Karl May & Co. Nr. 152, 2018.

- Teil VII: „Karl May – die Trivialliteratur und unser Recht auf Unterhaltung“. In: Karl May & Co. Nr. 154, 2018, S. 62 ff.

- Sascha Schneider, Rolf Günther, Klaus Hoffmann: Sascha Schneider & Karl May. Eine Künstlerfreundschaft. Herausgeber Karl-May-Stiftung, Haus der Heimat, Freital, Katalog zur Ausstellung im Haus der Heimat in Freital.

- Ralf Schnell: Die Schwierigkeit zu erben. Karl Mays Abenteuer in der DDR – Materialien zu einer Rezeptionsgeschichte, in: Harald Eggebrecht (Hrsg.): Karl May, der sächsische Phantast. Studien zu Leben und Werk, Frankfurt 1987, S. 264–297.

- Joachim Scholl: 50 Klassiker: Deutsche Schriftsteller – Karl May. Gerstenberg Verlag, Hildesheim 2010, ISBN 978-3-8369-2580-8.

Weblinks

- Plakat von 1947 als Fundstück Nr. 246

Einzelnachweise