Ernst Schwarz (* 6. August 1916 in Wien, Österreich-Ungarn; † 6. September 2003 in Münichreith) war ein österreichischer Sinologe, Übersetzer und Schriftsteller.

Leben

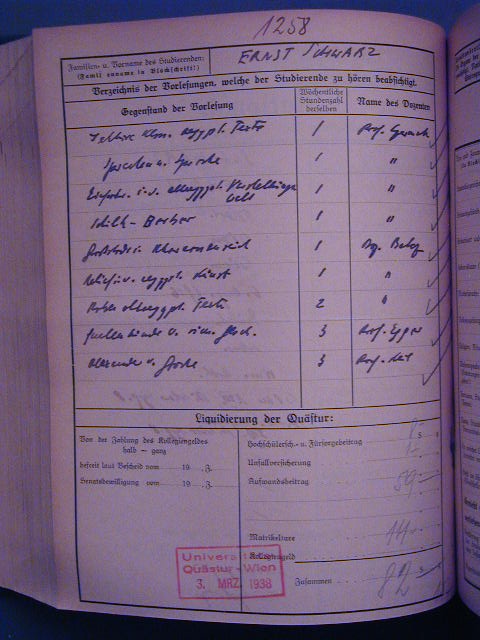

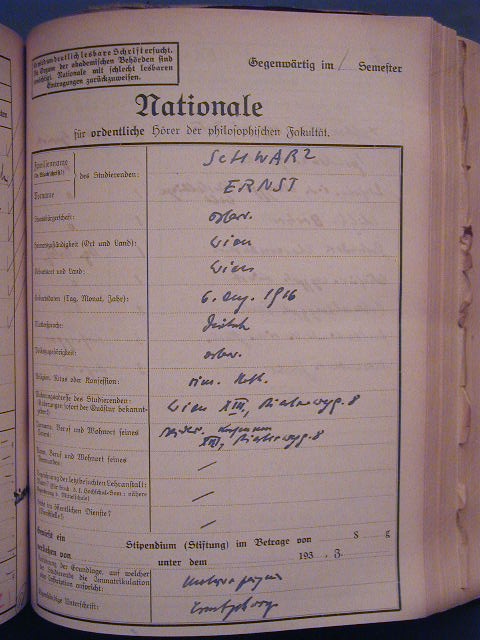

Ernst Josef Schwarz entstammte einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie aus Wien-Hietzing. Seine Eltern, Desiderius und Bertha Schwarz, besaßen zusammen mit der Familie Fischl ein Geschäft in der Mariahilfer Straße. Er hatte einen Bruder (Egon, 1904–1976) und zwei Schwestern (Lilli, 1908–1972, und Francisca, 1909–2000). Nach der Matura (Reifeprüfung) am Gymnasium Fichtnergasse (Bundesgymnasium Wien XIII) begann er 1935 ein Medizin-Studium an der Universität Wien und wechselte 1938 zur Philosophischen Fakultät (Ägyptologie und Alte Geschichte). Nach dem Anschluss des „Ständestaates“ Österreich an das Deutsche Reich 1938 musste er als sogenannter „Volljude“ lt. Reichsbürgergesetz und aufgrund seines sozialdemokratischen Engagements, erst die Universität und wenig später – förmlich über Nacht – das Land verlassen.

Er gelangte gemeinsam mit seinem Bruder Egon auf dem Seeweg nach Shanghai, einer der damals weltweit wenigen Stätten, die Juden und andere Flüchtlinge ohne Visum und mittellos aufnahmen. Dort lernte er im Selbststudium Chinesisch, während er gleichzeitig als Gymnastiklehrer und Boxtrainer tätig war. Zunächst lebte Schwarz mit seiner Verlobten, dann Ehefrau Annemarie (geb. Hecht, 1917–2002) in der French Concession; in dieser Zeit hatte er ersten Kontakt zu buddhistischen Klöstern, was ihn prägen sollte und ihm u. a. die Interpretation altchinesischer Originaltexte nahebrachte. Während der japanischen Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg änderten sich ab 1941 (Pazifikkrieg) die Lebensbedingungen für jüdische Emigranten und Exilanten gravierend, insbesondere durch das Shanghaier Ghetto in Hongkou. Nach der Trennung von Frau und Kind zog er 1945 für zwei Jahre in ein buddhistisches Kloster in Nanjing und arbeitete freiberuflich als Übersetzer. Während seiner Tätigkeit in der Nationalen Zentralbibliothek in Nanjing wirkte er zusammen mit der Dichterin Mao Yumei (茅于美) an dem Prestigeobjekt, Shen Deqians umfangreiche Sammlung Quellen der Gedichte im Alten Stil (古詩源, Gǔshīyuán) ins Englische zu übersetzen; nach einem Viertel des Werkes scheiterte dies zwar an einer beiläufigen Intervention des Gelehrten Hu Shi, doch das Interesse an chinesischer Lyrik war durch diese Zusammenarbeit entscheidend vertieft. 1946/1947 unterrichtete Schwarz englische Literatur an der Private University of Nanking. 1947 wurde er Sekretär an der Österreichischen Gesandtschaft in China (Austrian Legation in China) in Nanking (Nanjing), damals Hauptstadt der Republik China. Hier war er beteiligt, als 1949 mit Hilfe des US-amerikanischen Botschafters John Leighton Stuart gute Beziehungen zwischen der neu gegründeten Volksrepublik China und den USA aufgebaut werden sollten; diese Bemühungen wurden 1950 durch die Regierung Truman im Zuge des Koreakrieges gestoppt (US-Embargo gegenüber der VR China). Neben seiner offiziellen Tätigkeit initiierte Ernst Schwarz mit dem Gesandten Felix Stumvoll die Begründung der Sino-Austrian Cultural Association (SACA). Unter den renommierten SACA-Unterstützern befand sich Zong Baihua (宗白華 / 宗白华, 1897–1986), mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verbinden sollte.

Ab 1950, nachdem Österreich die Gesandtschaft aus politischen Gründen geschlossen hatte, wurde Schwarz wieder Übersetzer, diesmal für den Verlag für fremdsprachige Literatur in Peking. Von 1958 bis 1960 unterrichtete er Englisch an der Universität von Hangzhou. Während der Zeit des „Großen Sprungs nach vorn“ wurden regelmäßige Land- und Industriearbeiten bei Hungerrationen gefordert, 1959 blieb seine Hepatitis ohne medizinische Hilfe; hinzu kamen Kontaktverbote für die Universitätsangehörigen ihm gegenüber. Aufgrund der zunehmend lebensbedrohlichen Repressalien sah er sich gezwungen, mittels eines Briefes an Mao Zedong eine Ausreise aus der Volksrepublik zu erwirken. Strenge Vorschriften verhinderten eine direkte Rückkehr in ein kapitalistisches Land wie Österreich (zumal keine offiziellen diplomatischen Beziehungen mehr existierten), so dass er sich an das Konsulat der DDR wandte.

Per Frachtschiff, über die Route Nordkorea, Burma, Großbritannien und Belgien, gelangte Schwarz mit seiner Frau Amina Agischewa, die er 1953 geheiratet hatte, und der zweijährigen Tochter im Dezember 1960 in die DDR. Weiterhin österreichischer Staatsbürger, unterrichtete er von 1961 bis 1970 als wissenschaftlicher Mitarbeiter und später als Lektor am Ostasiatischen Institut der Humboldt-Universität in Berlin (Ost) chinesische Sprache und Literatur. 1965 wurde er ebenda über die Forschung zum altchinesischen Dichter Qu Yuan aus der Zeit der Streitenden Reiche zum Doktor der Philosophie promoviert. Nachdem er aus dem Dienst der Universität ausgeschieden war, lebte er als freier Übersetzer und hielt gelegentlich Vorträge an der Diplomatischen Akademie Wien; Bundeskanzler Bruno Kreisky vermittelte ihm einen Lehrauftrag. Schwarz pflegte u. a. persönliche Bekanntschaft zum Handelsminister Fritz Bock, einem Jugendfreund, zum damaligen Außenminister Rudolf Kirchschläger, zur Wissenschaftsministerin Hertha Firnberg, zur Gesundheitsministerin Ingrid Leodolter, zum Diplomaten Friedrich Hoess und zum Magistratsdirektor Josef Bandion. Viele seiner Aktivitäten sollten einer Förderung des kulturellen und wirtschaftlichen Austausches zwischen der DDR, Österreich und China dienen. Hierbei waren seine zahlreichen Kontakte in Verbindung mit seiner österreichischen Staatsbürgerschaft, aber z. T. auch seine Mitgliedschaften in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN), im Schriftstellerverband der DDR und im PEN International (PEN-Zentrum der DDR bzw. Deutsches PEN Zentrum Ost) hilfreich.

In den 1980er Jahren besuchte er erstmals wieder China, u. a. zu Vorträgen an der Zhejiang-Universität Hangzhou. 1984 kam es zur erneuten Begegnung mit seinem Jugendfreund Wang Zhimin (王志民), den er 1946 in Nanjing als Journalisten kennengelernt hatte. Dieser war der seit der Hundert-Blumen-Bewegung als „Rechtsabweichler“ in China wiederholt deportiert worden, nach seiner Rehabilitierung wurde er 1980 im Chinesischen Volksverlag (Rénmín Chūbǎnshè, 人民出版社, Beijing) tätig; Ende der 1980er Jahre war Wang Leitungsmitglied ebenda. Hieraus entstanden im Klima der zunehmenden Reform- und Öffnungspolitik Deng Xiaopings weitere Initiativen zum Austausch mit China. Neben seinen eigenen Reisen war es Ernst Schwarz ein Bedürfnis, u. a. die nun möglichen Delegationen chinesischer Schriftsteller in der DDR oder in Österreich fördernd zu begleiten.

Im Jahre 1993 kehrte Schwarz von Berlin nach Wien zurück. 1994 wurde seine ehemalige informelle Tätigkeit für das Ministerium der Staatssicherheit der DDR (MfS) aufgedeckt; Schwarz bekannte sich zwar dazu, Berichte über den Charakter bzw. die „Verlässlichkeit“ seiner Kontaktpersonen geliefert zu haben, ohne dies jedoch öffentlich zu bereuen. Er zog sich in den Ort Münichreith am Ostrong im österreichischen Waldviertel zurück, wo er seine letzten Lebensjahre weiterhin schöpferisch verbrachte.

Ernst Schwarz wurde vor allem bekannt durch seine Übertragungen klassischer Gedichte und philosophischer Texte aus dem Chinesischen, die beim Lesepublikum allgemein großen Anklang fanden; bezüglich Konfuzius (Lunyu), Lao-tse und Tao Yüan-ming setzten sie im deutschsprachigen Raum Maßstäbe. Hinzu kam zeitgenössische chinesische Literatur, wie etwa die Anthologie Das gesprengte Grab, deren Autoren sich kritisch mit der Mao-Zedong-Ära der Kulturrevolution befassten, oder die Gedichte von Schu Ting, die durch die inoffizielle Zeitschrift „Jīntīan“ („Heute“, 今天) namhaft geworden war. Neben eigener Lyrik verfasste er eine Reihe von Essays (hauptsächlich in der Weltbühne, im Rundfunk z. B. über die Exilanten Qu Yuan und Theodor Kramer.) Seine späten Veröffentlichungen griffen verstärkt buddhistische Themen auf. 1999 legte er die erste vollständige deutsche Übersetzung des Bi-Yän-Lu vor, welches als subtile, inhaltlich anspruchsvolle Standardsammlung des Chan- bzw. Zen-Buddhismus gilt. Viele der von Schwarz herausgegebenen Werke zeichneten sich durch historisch, literarisch und philosophisch kenntnisreiche Kommentare aus. Der Erfolg seiner Schriften beruhte auf der bewusst klaren, allgemeinverständlichen Wortwahl auch bei komplexen Inhalten sowie seinem eindeutigen Bekenntnis zu humanistischen Zielen.

Eigene Schilderungen seiner Erlebnisse in Wien (bis 1938) und China fanden sich im Begleittext von Stein des Anstoßes und in mehreren Radio-Essays, u. a. Beschmutzt und schlammig ist die Welt... Eine Lange Nacht über Dichtung und Exil (Deutschlandfunk 11. September 2004). Die bereits für 2001 von einem Berliner Verlag angekündigte Autobiografie Tausend Tore hat die Wahrheit ist nicht mehr erschienen.

Der Politikwissenschaftler, Soziologe und Schriftsteller Yu Ligong urteilte über das vielfältige Wirken von Ernst Schwarz: „Unvoreingenommen läßt sich behaupten, dass man die zeitgenössischen Sinologen im Westen, die solch bedeutende Beiträge auf dem Feld des Kulturaustausches zwischen China und dem Westen geleistet haben, an den Fingern einer Hand abzählen kann.“

Ernst Schwarz erhielt 1981 den F.-C.-Weiskopf-Preis sowie 1992 die Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold.

Er ist der Vater von Melan Schwarz alias Marijam Agischewa.

Werke (Auswahl)

- Die klassische chinesische Literatur und das Weltbild Chinas im Feudalzeitalter – In: Mitteilungen des Instituts für Orientforschung Bd. X (1964) 2/3, S. 398–417.

- Zur Problematik der Qu Yuan-Forschung. Dissertation an der Humboldt-Universität zu Berlin, 1965.

- Norm und „Gesetz“ im Weltbild des alten China. – In: Ethnographisch-archäologische Zeitschrift 16 (1975) 4, S. 637–654.

- Zum Feudalismus in China. – In: Ethnographisch-archäologische Zeitschrift 16 (1975) 4, S. 655–657.

- Der Glücksbegriff in China. – Schriftenreihe des Instituts für Sozio-ökonomische Entwicklungsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Wien, Nr. 1/1976.

- Stein des Anstoßes. Gedichte. Rütten & Loening, Berlin 1978.

- Damit verdien ich mir mein Paradies. Unbekannte Bildwerke in den Domen zu Magdeburg und Stendal (Gedichte); mit 75 Fotos von Ute Mahler. Verlag der Nation, Berlin 1986.

- Der alte Mönch. Gedichte zu chinesischen Tuschezeichnungen. Verlag Neues Leben, Berlin 1990.

- Die Weisheit des alten China. Mythos – Religion – Philosophie – Politik. Kösel, München 1994.

- Das Leben des Bodhidharma, Der Stifter des Zen. Benziger, Zürich – Düsseldorf 2000.

Anthologien (Übersetzungen und Herausgeberschaft)

- Der Reiter im grünen Gewand (Chinas Völker erzählen; Erste Folge). Verlag für fremdsprachige Literatur, Peking 1958; Neuauflage in drei Bänden: Die schönsten Volkssagen aus China – Der Reiter im grünen Gewand ISBN 7-119-03828-1, Die Legende vom Reis ISBN 7-119-03829-X, Das langhaarige Mädchen ISBN 7-119-03830-3 (Verlag für fremdsprachige Literatur, Beijing 2005).

- Chrysanthemen im Spiegel. Klassische chinesische Dichtungen. Rütten & Loening, Berlin 1969.

- Lob des Steinquells. Koreanische Lyrik. Kiepenheuer, Weimar 1973. (Spätere Aufl. als Insel-Bücherei Nr. 1084, Insel-Verlag, Leipzig 1988.)

- Der Ruf der Phönixflöte. Klassische chinesische Prosa, Texte aus drei Jahrtausenden (2 Bde.). Rütten & Loening, Berlin 1973.

- Von den müßigen Gefühlen. Chinesische Liebesgedichte aus drei Jahrtausenden. Kiepenheuer, Leipzig – Weimar 1978. (Lizenzausgabe als Insel-Taschenbuch Chinesische Liebesgedichte aus drei Jahrtausenden. Insel-Verlag, Frankfurt am Main 1980.)

- Wang Sche-Fu (Wang Shifu, 王實甫 / 王实甫): Das Westzimmer. Ein chinesisches Singspiel aus dem dreizehnten Jahrhundert. In deutscher Nachdichtung nach den chinesischen Urtexten des Wang Sche-Fu und des Guan Han-Tsching von Vincenz Hundhausen. Insel-Verlag, Leipzig 1978. (Hrsg.).

- So sprach der Weise. Chinesisches Gedankengut aus drei Jahrtausenden. Rütten & Loening, Berlin 1981.

- Li Tsching-dschau (Li Qingzhao), Dschu Schu-dschen (Zhu Shuzhen, 朱淑真): Chinesische Frauenlyrik. Tzi-Lyrik der Sung-Zeit. Deutscher Taschenbuch-Verlag, München 1985 (dtv klassik 2151).

- Vom Weg allen Geistes. Sentenzen aus dem alten China. Rütten & Loening, Berlin 1985.

- Das gesprengte Grab. Erzählungen aus China. Verlag Neues Leben, Berlin 1989.

- So sprach der Meister. Altchinesische Lebensweisheiten. Kösel, München 1994.

- Agischewa, A. & Schwarz, E.: Die heilige Büffelfrau. Indianische Schöpfungsmythen. Kösel, München 1995.

- Ein Spiegel ist des Weisen Herz. Sinnsprüche aus dem alten China. Kösel, München 1996.

- Schwarz, E. & Agischewa, A.: Der Trank der Unsterblichkeit. Chinesische Schöpfungsmythen und Volksmärchen. Kösel, München 1997.

- Die Glocke schallt, die Glocke schweigt. Zen-Buddhistische Weisheit. Benziger, Zürich – Düsseldorf 1999.

- Der rechte Weg. Chinesische Weisheiten. Aufbau-Taschenbuch-Verlag, Berlin 2000.

Übersetzungen

- Djiän Be-dsan (Jiǎn Bózàn, 翦伯赞), Schao Hsün-dscheng (Shào Xúnzhèng, 邵循正), Hu Hua (Hú Huá, 胡华): Kurzer Abriß der chinesischen Geschichte. Verlag für fremdsprachige Literatur, Peking 1958. (Neuauflagen ohne Angabe des Übersetzers 11964, 21982.)

- Gao Yü-bao (Gao Yubao, 高玉宝): Meine Kindheit. Verlag für fremdsprachige Literatur, Peking 1962.

- Konfuzius:

- Konfuzius: Gespräche des Meisters Kung (Lun Yü). Mit der Biographie des Meisters Kung aus den ›Historischen Aufzeichnungen‹. Vollständige Ausgabe. Deutscher Taschenbuch-Verlag, München 1985 (dtv klassik 1080).

- Meister Kung sprach. Aus den „Gesprächen“ des Konfuzius. Herder, Wien 1985.

- Laozi:

- Laudse: Daudedsching (Tao Te King). Philipp Reclam jun., Leipzig 1970, 31978, 61990 (Reclams Universal-Bibliothek Bd. 477). (Lizenzausgabe im Deutschen Taschenbuch Verlag, München 1980, zusätzlich mit Literaturverzeichnis.)

- Lao-tse (Lau Dse): Tao-te-king (Dau-De-Dsching). Kösel, München 1995.

- Li Nan-li (李南力) u. a.: Lo Tsai, der Tigerjäger und andere Geschichten. Verlag für fremdsprachige Literatur, Peking 1958.

- Li Tai Bo: Li Tai-bo. Verlag Neues Leben, Berlin 1979 (Poesiealbum 138).

- Shu Ting (Gong Peiyu, 龚佩瑜): Schu Ting (Gedichte). Verlag Neues Leben, Berlin 1988 (Poesiealbum 247).

- Tao Yüan-Ming (Tao Yuanming): Pfirsichblütenquell. Gedichte. Mit zehn chinesischen Holzschnitten. Insel-Verlag Anton Kippenberg, Leipzig 1967. (Spätere Aufl. als Insel-Bücherei Nr. 1091, Insel Verlag, Frankfurt am Main – Leipzig 1992.)

- Tao Yuanming: Prosa und Gedichte (Teil 1); Gedichte (Teil 2); Gedichte (Teil 3). – In: Hefte für Ostasiatische Literatur. Nr. 5 (1986), S. 9–23; Nr. 7 (1988), S. 41–51; Nr. 8 (1989/1), S. 63–76.

- Tschin Dschao-jang (Qin Zhaoyang, 秦兆陽): Dorfskizzen. Verlag für fremdsprachige Literatur, Peking 1956.

- Yuanwu (Yuánwù Kèqín, 圜悟克勤): Bi-Yän-Lu. Aufzeichnungen des Meisters vom Blauen Fels. Koan-Sammlung. Kösel, München 1999.

- Zong Baihua (宗白華 / 宗白华): Little poems of floating clouds; Poetry and I. – In: Chinese Literatur 1 (1987), S. 160–167; 168–175. (Übersetzung vom Chinesischen ins Englische)

Literatur

- Günther Albrecht, Kurt Böttcher, Herbert Greiner-Mai und Paul-Günter Krohn: Schriftsteller der DDR. 2., unveränderte Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig 1975.

- Bernhard Führer und Knut Walf: Ernst Schwarz (6.8.1916–6.9.2003). – In: Hefte für Ostasiatische Literatur Nr. 35 (2003/2).

- Lutz Bieg: Schriftenverzeichnis Ernst Schwarz – unter besonderer Berücksichtigung seiner Übersetzungen aus dem Chinesischen. – In: Hefte für Ostasiatische Literatur Nr. 36 (2004/1).

- Knut Walf »...daß man alle Willkür, alles Machen meidet«. Zur Lektüre und Wirkung daoistischer Texte während der Nazizeit (1933–1945). – In: Orientierung 73 (2009), S. 267–272.

- Konrad Herrmann: Über den Einfluss des Exils auf das wissenschaftlich-literarische Schaffen des österreichischen Sinologen Ernst Schwarz. – In: Mechthild Leutner & Klaus Mühlhahn (Hrsg.): Reisen in chinesischer Geschichte und Gegenwart. Erfahrungen, Berichte, Zeugnisse (S. 203–214). Harrassowitz, Wiesbaden 2008 (Jahrbuch der Deutschen Vereinigung für Chinastudien, Bd. 4).

- Wang Zhimin: In den Strudeln. Vier Aufzeichnungen. Hrsg. u. übers. v. Konrad Herrmann. Books on Demand, Norderstedt 2011.

- Konrad Herrmann: Begegnungen mit Ernst Schwarz. Books on Demand, Norderstedt 2012.

- Eva Jancak: Dreizehn Kapitel. Selbstverlag, Wien 2014 (enthält eine Biografie von Ernst Schwarz).

Weblinks

- Literatur von und über Ernst Schwarz im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Belege