Neue Slowenische Kunst (NSK) ist ein politisches Kunstkollektiv aus Slowenien. Die Bewegung wurde 1984 in Ljubljana gegründet, als Slowenien noch Teil Jugoslawiens war.

Die Hauptgruppen der NSK waren/sind die Band Laibach, das Malerkollektiv IRWIN, die Theatergruppe NOORDUNG (vormals Gledališče Sester Scipion Nasice / Theater der Schwestern Scipion Nasice), das Grafik- und Designstudio Novi Kolektivizem (NK) und die Abteilung für reine und angewandte Philosophie.

Konzept und Stil der Neuen Slowenischen Kunst (NSK) werden allgemein als „Retroavantgarde“ bezeichnet.

Gründung und Aufbau

Im Jahr 1984 schlossen sich die drei Künstlergruppen Laibach, IRWIN und Gledališče Sester Scipion Nasice (später: NOORDUNG) zu dem Kunstkollektiv „Neue Slowenische Kunst“ zusammen. Im weiteren Verlauf wurden anlassbezogen und häufig auch nur temporär weitere (Unter-)Gruppen gebildet, wobei die drei vorgenannten gemeinsam mit der Abteilung für reine und angewandte Philosophie und dem Designstudio Novi Kolektivizem die hauptsächlich treibenden Kräfte innerhalb des Kollektivs waren.

Daneben existierten zumindest temporär folgende Gruppen:

- Kozmokinetično Gledališče „Rdeči Pilot“ / Kosmokinetisches Theater „Roter Pilot“ (Theater)

- Retrovizija (Film)

- Graditelji / Die Erbauer (Architektur, Städtebau und Möbeldesign)

Gemäß ihrem künstlerischen Ansatz, „totaler als der Totalitarismus“ zu sein, gab sich die NSK in ihren programmatischen Texten und ihrem gesamten äußeren Erscheinungsbild stets stark hierarchische, streng organisierte und kollektive/staatsähnliche Formen. Die NSK negierte bewusst den Künstler als Individuum:

Mit diesem künstlerischen Ansatz setzte sich die NSK bewusst von der übrigen Subkultur der frühen 1980er Jahre in Jugoslawien ab, welche eher durch alternative und vom Punk beeinflusste Gruppen geprägt war.

Die nach außen demonstrierten strengen und staatsähnlichen Strukturen waren dabei in weiten Teilen rein symbolisch und dienten lediglich der Verdeutlichung dieses künstlerischen Ansatzes. So zeigte das einem schematisch dargestellten Regierungsapparat nicht unähnliche NSK-Organigramm neben den tatsächlich existenten Gruppen stets auch „virtuelle“ Organisationseinheiten wie z. B. an der Spitze der Gesamtorganisation den „immanenten konsistenten Geist“, lenkende und kontrollierende Gremien wie einen „Konvent“ und einen „Generalrat“ oder an der Basis der Strukturen ein angebliches „Operationsforschungs-Büro“, welchem unter anderem eine „vollziehende Gewalt (technische Grundlage)“ sowie ein „Gericht ohne Entscheidungsbefugnis“ unterstellt sein sollten.

Dieses staatsähnliche Prinzip setzt sich fort in dem anonymen und zum Teil uniformierten Auftreten der Künstler sowie der Tatsache, dass die Gruppe nach außen hin ausschließlich in Form vorgefertigter Manifeste und Statements kommunizierte:

Das Streben nach einer totalitären Außenwirkung erklärt auch den deutschsprachigen Namen „Neue Slowenische Kunst“ und die verbreitete Nutzung der deutschen Sprache in allen ihren künstlerischen Bereichen (vgl. Laibach).

Konzeption und künstlerisches Selbstverständnis

Das Prinzip „Retroavantgarde“

Das künstlerische Prinzip der NSK wird heute zumeist als Retroavantgarde bezeichnet, wobei die unterschiedlichen Gruppen zum Teil leicht differierende und erweiterte Formulierungen verwenden. So sprechen Laibach aufgrund ihres stark politisch geprägten Ansatzes von Monumental-Retro-Avantgarde, wohingegen IRWIN ihre eher ästhetisch-geschichtlich orientierte Arbeitsweise als Retroprinzip bezeichnen und im Zusammenhang mit dem religiös-psychologischen Ansatz des Gledališče Sester Scipion Nasice (heute: NOORDUNG) zumeist von Retrogarde gesprochen wird.

Die Werke der NSK sind diesem Konzept folgend geprägt durch die Verwendung von Symbolen, Zeichen, Zitaten, Schlagworten, Musikstücken, Bildern und Ikonen aus unterschiedlichsten künstlerischen und politisch-historischen Kontexten, insbesondere der totalitären Ideologien des 20. Jahrhunderts. Diese werden in vordergründig oft widersprüchlich erscheinender Weise miteinander verknüpft. Durch die damit einhergehende völlige Aufhebung eines greifbaren Kontextes soll der Betrachter zur Reflexion über die Wirkung auf ihn selbst, die unterbewusst transportierten Inhalte und seinen eigenen Standpunkt dazu angeregt werden.

Die von der NSK zitierten Elemente entstammen dabei hauptsächlich der russischen Avantgarde, dem Suprematismus Kasimir Malewitschs sowie dem sozialistischen Realismus, christlicher Ikonographie, slowenischem Kulturerbe, faschistischer und stalinistischer Kunst und Propaganda bis hin zu Elementen von moderner und postmoderner westlicher Warenästhetik und Kitsch.

Massiver Eklektizismus

Die beschriebene Arbeitsweise der NSK setzt ein rücksichtsloses Aneignen von Material unterschiedlichster Herkunft und dessen Verarbeitung zu eigenen Zwecken, mithin das künstlerische Readymade im Sinne Marcel Duchamps und Joseph Beuys’ voraus. Die NSK rechtfertigt dies als naturgemäße Arbeitsweise von Künstlern kleiner Nationen unter Hinweis darauf, dass es eine spezifisch slowenische Kunst ohnehin nie gegeben habe und der planmäßige Rückgriff auf andere Kunstformen daher unausweichlich sei. Auch über diesen spezifisch nationalen Kontext hinaus liegt dem Eklektizismus der NSK aber auch die künstlerische Haltung zugrunde, dass ein Kunstwerk nicht vorrangig als individueller Ausdruck des Künstlers, sondern immer auch in Abhängigkeit zu früheren Kunstwerken zu verstehen ist und somit „nur einen Punkt in einem unendlichen Netzwerk historischer Bezüge darstellt“.

Dieser bewusste Prozess des ständigen Wiederholens und Neuverarbeitens zeigt neben dem exorzistischen das psychoanalytische Element der Arbeitsweise der NSK.

Affirmative Über-Identifizierung

Das Prinzip der „Retroavantgarde“ beschreibt den grundsätzlichen Ansatz, durch die Herauslösung dieser künstlerischen und ideologischen Elemente aus ihrem angestammten Kontext ein verändertes, ent- oder rekontextualisiertes Produkt zu erschaffen. Dies geschieht bei den Werken der NSK jedoch nicht mit dem Ziel der Ironie, Satire, Übertreibung oder kritischer Distanz, sondern – ganz im Gegenteil – mit dem Ziel einer „affirmativen Überidentifizierung“. Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek, dessen slowenische Jacques-Lacan-Schule im Hinblick auf ihre Deutung des Symbolischen sowie ihrer Ideen zu Ideologie und Postmoderne für die NSK inspirierend wirkte, umschrieb diese außergewöhnliche, exorzistisch anmutende Herangehensweise als „das Phantasma durchqueren“.

Die NSK übernahm also gerade nicht den üblichen freiheitlichen Ansatz der historischen Avantgardebewegungen, sondern simulierte in ihren Werken ganz bewusst deren Korrumpierung durch totalitäre Systeme:

Die radikale und ambivalente Vorgehensweise der „Über-Identifizierung“ gipfelt in der totalitären, unkommunikativen und zum Teil martialischen Inszenierung der Kunstwerke, insbesondere durch die Gruppe LAIBACH und dem damit einhergehenden nach außen vertretenen Absolutheitsanspruch, welcher wiederum eine symbolische Aneignung der Funktionsweise totalitärer Ideologien und Regime darstellt:

Der Rezipient soll durch die übersteigerte Wirkung überwältigt werden – um im Anschluss umso intensiver die Erfahrung zu machen, dass das Gezeigte zwar letztlich ein „Nichts“, eine dysfunktionale Ideologie, ein Widerspruch in sich selbst ist, um so die gedankliche Auseinandersetzung mit dem Gezeigten zu fördern. Mit Ausnahme des durch die NSK gesetzten künstlerischen Kontexts bleiben leere Versatzstücke und Ideologiesplitter zurück, welche in der „völligen Stumpfsinnigkeit ihrer materiellen Präsenz“ erfahrbar werden. (Žižek):

Die beschriebene Strategie gilt dabei nicht nur für die Kunstwerke selbst. Die Künstler der NSK spielten ihre Rollen innerhalb des von ihnen erschaffenen Gebildes konsequent zu Ende und ließen den Rezipienten über das zugrunde liegende Konzept vollständig im Unklaren:

Das Ziel der NSK ist ungeachtet ihrer Dekonstruktion und Demontage des Ausgangsmaterials dennoch nicht als totale Kritik und Ablehnung zu verstehen. Ihre Werke sollen die herrschenden Systeme und Ideologien nicht kritisieren oder anklagen, sondern durch Über-Affirmation vielmehr deren versteckte Mechanismen und Prämissen aufzeigen, welche einer „herkömmlichen“ Kritik nicht zugänglich sind:

Der „NSK-Staat“

Im Jahr 1992 erklärte die NSK ihre Umwandlung von einem Kollektiv in einen Staat („Staat in der Zeit“). Dieser Staat sollte „keine Grenzen und kein Territorium“ haben, sondern als „abstrakter Organismus und suprematistischer Körper“ aufgefasst werden.

Durch den virtuellen NSK-Staat wurden in der Folge symbolisch Ausweispapiere an Mitglieder und Unterstützer der NSK ausgegeben. Parallel dazu wurden temporär und anlassbezogen Botschaften, Konsulate und Passbüros unter anderem in Ljubljana, Moskau, Berlin, Sarajevo, Florenz, Mailand und Umag sowie im Internet eingerichtet. Darüber hinaus existierte zeitweise die virtuelle Währung „NSK“, und es wurden auch eigene Briefmarken und sogar Nationalitätszeichen für Fahrzeuge herausgegeben.

Zu bestimmten Anlässen proklamierte der NSK-Staat auch temporär gewisse Territorien als „Staatsgebiet“, so z. B. im Rahmen der Veranstaltung „NSK Staat Berlin“ im Jahr 1993 das gesamte Gebäude der Volksbühne in Berlin. In der Volksbühne an der Wand hängt seitdem eine Plakette, die daran erinnert.

Unbestätigten Berichten zufolge soll es wiederholt Personen gelungen sein, mit ihren NSK-Reisepässen internationale Grenzen zu überqueren – so soll insbesondere die Ausgabe von NSK-Reisepässen im Rahmen der Veranstaltung „NSK Drzava Sarajevo“ im umkämpften Sarajevo 1994/95 zahlreichen insbesondere bosnischen Staatsangehörigen die Ausreise aus dem bürgerkriegszerrütteten Land ermöglicht haben.

Neben dem reinen Symbolcharakter diente der NSK-Staat auch als Plattform für internationale Projekte insbesondere der Gruppe IRWIN, wie z. B. „NSK Embassy Moscow“ (1992), „Transnacionala – Eine Reise vom Osten in den Westen“ (1996) und „EAST ART MAP“ (2002).

Zu Beginn des neuen Jahrtausends entwickelte die Idee des NSK-Staats darüber hinaus ein dynamisches Eigenleben: Während in den 1990er Jahren im Hinblick auf den NSK-Staat noch eine strikte Trennung zwischen den eigentlichen NSK-Künstlern (also NSK-Mitgliedern) und den lediglich passiven NSK-„Bürgern“ bestand, verschwammen diese Grenzen nach der Jahrtausendwende zunehmend. Ausgehend von im Internet entstandenen Foren und Plattformen von NSK-Anhängern wurden neben Blogs u. ä. vermehrt auch gemeinsame Aktionen von NSK-Mitgliedern und NSK-„Bürgern“ und schließlich auch Aktivitäten im Geiste des NSK-Staates durchgeführt, die ausschließlich nur noch von NSK-„Bürgern“ initiiert und durchgeführt wurden. Es entstand damit neben den offiziellen Werken und Aktionen der NSK eine Reihe von Aktivitäten, die nur noch als meta- oder pseudo-NSK bezeichnet werden können. Entsprechende Aktivitäten wurden und werden von der „offiziellen“ NSK akzeptiert und zum Teil auch gefördert, sind aber an sich als neues, unabhängiges und dynamisches Phänomen zu begreifen und werden seit einiger Zeit zusammenfassend als „Volk Art“ bezeichnet. 2007 wurde in Reykjavík eine Botschaft des NSK-Staates eröffnet, die von der NSK zwar autorisiert, an deren Initiierung und Umsetzung jedoch kein tatsächliches NSK-Mitglied mitgewirkt hatte.

Im neuen Jahrtausend kam es auch zu einer ungewollten Kollision der Idee des virtuellen NSK-Staates mit globalen staatsbürgerschaftlichen Realitäten: Durch die Internetpräsenz des NSK-Staates aufmerksam geworden hatte innerhalb kurzer Zeit eine enorme Anzahl von Menschen aus Nigeria die NSK-Staatsbürgerschaft beantragt, offenbar in dem realen Glauben oder zumindest in der Hoffnung, mit diesen Dokumenten legal nach Slowenien oder in die EU einreisen zu können. Mit dem Ziel der Aufklärung über den rein symbolisch-künstlerischen Hintergrund der Dokumente trafen im Mai 2007 Mitglieder der Gruppe IRWIN mit einigen der Antragsteller zu Gesprächen in London zusammen. Dabei zeigte sich, dass zahlreichen Antragstellern der reine Symbolcharakter der Staatsbürgerschaft und der Passdokumente durchaus bewusst gewesen war, sie aber dennoch eine zumindest „symbolische Hoffnung auf ein besseres Leben“ damit verbunden hätten. Die Ereignisse dokumentierten in signifikanter Weise die paradoxe Parallelrealität des NSK-Staates. Teile der Schriftwechsel zwischen Antragstellern und dem „NSK-Staat“ sowie Ausschnitte aus den von IRWIN geführten Gesprächen wurden im Jahr 2008 im Rahmen der Ausstellung NSK State in Time in Aarhus sowie im Internet unter dem Titel Words from Africa veröffentlicht.

Wirkung und Kritik

Rezeption in den 1980er Jahren

Jugoslawien

Durch den massiven Gebrauch totalitärer und anderweitig ideologisch bedeutungsgeladener Zeichen und Symbole und ihr totalitäres Auftreten sorgte die NSK immer wieder für Provokationen, Missverständnisse und Verwirrung. Insbesondere die Frühzeit des Kollektivs im sozialistischen Jugoslawien war geprägt von politischen Kontroversen und Veranstaltungsverboten.

Europa und Nordamerika

Auch in Europa und Nordamerika wurde die Gruppe in den 1980er Jahren als problematisch aufgenommen, wobei die Ambivalenz ihres künstlerischen Ausdrucks dazu führte, dass sie in Westeuropa (insbesondere in Deutschland) ähnlich wie in Jugoslawien und den Ostblockstaaten als mutmaßlich neonazistisch/faschistisch angesehen wurde, wohingegen man sie in den USA der „kommunistischen Subversion“ verdächtigte.

Die „Plakat-Affäre“ 1987

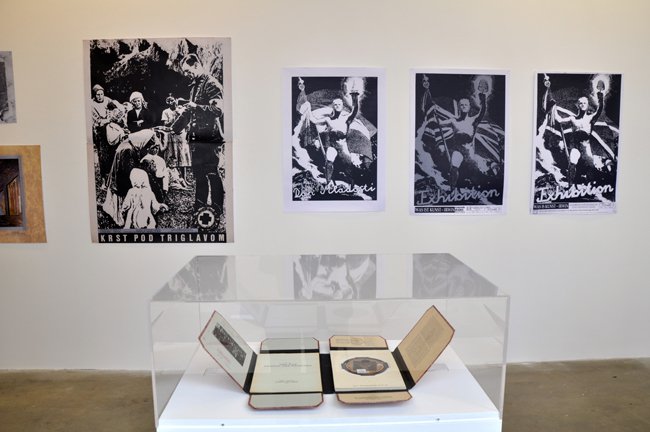

Im Jahr 1987 kam es zu einem Skandal, nachdem ein vom NSK-Designstudio Novi Kolektivizem eingereichter Wettbewerbsentwurf eines Plakats für den in Jugoslawien alljährlich am Geburtstag Titos gefeierten „Tag der Jugend“ zunächst als Siegerentwurf gekürt worden war. Der Entwurf zeigte einen Fackelträger, welcher neben einer Fackel eine Standarte mit der jugoslawischen Flagge sowie einer Friedenstaube trug. Erst im Nachhinein war festgestellt worden, dass der Entwurf von Novi Kolektivizem praktisch vollständig einem Bild des nationalsozialistischen deutschen Künstlers Richard Klein entsprach, und lediglich die Flagge des Deutschen Reichs durch die jugoslawische und der Reichsadler auf der Standarte durch eine Friedenstaube ersetzt worden war.

NSK und die Unabhängigkeit Sloweniens

Die Provokationen der NSK gegen das jugoslawische Regime der Post-Tito-Ära hatten erwartungsgemäß zu entsprechenden Reaktionen des Staates geführt, aber damit einhergehend auch das Bewusstsein der intellektuellen Kreise und der Gesamtbevölkerung für die durch die NSK aufgeworfenen Fragen geschärft. Der NSK wurde daher im Nachgang der Umwälzungen auf dem Balkan und der Unabhängigkeit Sloweniens im Jahr 1991 von verschiedener Seite die Rolle eines „Katalysators“ ebendieser politischen Umwälzungen speziell in Slowenien zugeschrieben. Inwieweit dies tatsächlich zutreffend ist, kann nur schwer beurteilt werden.

Fest steht, dass die Gruppen der NSK spätestens seit dieser Zeit in Slowenien ihre Rolle als staatsgefährdende Provokateure und geistige Brandstifter verloren haben. Insbesondere die Gruppe LAIBACH ist inzwischen vielmehr zum positiven Aushängeschild des Landes und kulturellen Exportschlager geworden und trat unter anderem 1997 im Rahmen der offiziellen Feierlichkeiten zum „Europäischen Kulturmonat“ in Ljubljana sowie im slowenischen Pavillon bei der Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover auf.

In gleicher Weise verschwanden aufgrund der intensiveren Auseinandersetzung mit der Thematik auch die Faschismus-Vorwürfe in Westeuropa und den USA, so dass die NSK heute als Kunstphänomen überwiegend objektiv wahrgenommen wird.

NSK heute

Mit der Auflösung des jugoslawischen Staates, dem Zusammenbruch des Ostblocks, der deutschen Wiedervereinigung und der europäischen Integration schienen große Teile der ursprünglich maßgeblichen Themenkomplexe der NSK zunächst verlorengegangen und ihr künstlerischer Ansatz daher künftig irrelevant. Die heute hauptsächlich noch aktiven Gruppen LAIBACH und IRWIN öffneten sich daher ab Mitte der 1990er Jahre auch anderen Themen gegenüber, behielten dabei ihre Grundkonzeption und Arbeitsweise jedoch stringent bei und/oder arbeiteten zunehmend auch selbstreferentiell („ars gratia artis“).

Neben der thematischen Öffnung auf neue Themenbereiche öffnete sich die NSK aber zunehmend auch in ihrer Außendarstellung. Sowohl die Gruppen selbst als auch deren Werke sind inzwischen wesentlich zugänglicher und haben insbesondere LAIBACH und IRWIN einem breiten internationalen Publikum bekannt gemacht, wobei beide Gruppen inzwischen eher unabhängig voneinander arbeiten. Auch die Theatergruppe NOORDUNG von Theaterregisseur Dragan Živadinov und die Abteilung für reine und angewandte Philosophie unter Peter Mlakar sind nach wie vor aktiv, stehen jedoch weniger im Fokus der Öffentlichkeit.

Die NSK tritt als übergeordnete Organisation nur noch selten aktiv in Erscheinung, zuletzt 2010 im Rahmen des „First NSK Citizens’ Congress“ in Berlin, an dem neben NSK-Künstlern auch „Staatsbürger“ des virtuellen NSK-Staates aus aller Welt teilnahmen.

Literatur

- Darko Pokorn (Hrsg.): Neue Slowenische Kunst. Grafički zavod Hrvatske (Zagreb) in Kollaboration mit Amok Books (Los Angeles), Zagreb 1991.

- Inke Arns: NSK – Eine Analyse ihrer künstlerischen Strategien im Kontext der 1980er Jahre in Jugoslawien. Museum Ostdeutsche Galerie, Regensburg 2002, ISBN 961-90851-1-6.

- Alexei Monroe: Interrogation Machine – Laibach and NSK. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 2005, ISBN 0-262-63315-9.

- Alexei Monroe: Laibach und NSK – Die Inquisitionsmaschine im Kreuzverhör. Ventil Verlag, 2014, ISBN 978-3-95575-001-5 (deutsch)

- NSK (Hrsg.): NSK 1993–1994. NSK Information Centre, Ljubljana 1994.

- Zdenka Badovinac/Eda Cufer/Anthony Gardner (Hrsg.): NSK From Kapital to Capital, Moderna galerija Ljubljana/The MIT Press, Ljubljana 2015, ISBN 978-0-262-02995-7.

- Naomi Hennig, Viktor Skok (Hrsg.): Ausstellung LAIBACH KUNST – Rekapitulacja / Recapitulation 2009. Muzeum Sztuki, Lodz 2009.

- Inke Arns (Hrsg.): IRWIN RETROPRINCIP. (Ausstellungskatalog), Revolver/Archiv für aktuelle Kunst, Frankfurt 2003, ISBN 3-936919-51-8.

- IRWIN (Hrsg.): State in Time. NSK Information Centre/Dolenjski muzej, Ljubljana 2012, ISBN 978-961-6306-41-6.

- Eda Čufer (Hrsg.): NSK Embassy Moscow – How the East sees the East. Loza Gallery, Coper 1992.

- IRWIN (Hrsg.): Thzy projekty / Three Projects. Centrum Sztuki Waspolczesnej/Centre for Contemporary Art, Warschau 1999, ISBN 83-85142-49-5.

- Peter Mlakar: Reden an die deutsche Nation. Verlag Turia & Kant, Wien 1993, ISBN 3-85132-040-9.

- Darko Pokorn (Hrsg.): Oblikovanje: Novi Kolektivizem/Design: New Collectivism. Moderni galeriji/Museum of Modern Art, Ljubljana 1999.

- Mike McGee, Larry Reid: Charles Krafft’s „Villa Delirium“. Grand Central Press, Santa Ana 2002, ISBN 0-86719-574-6.

Filme

- Michael Benson: Predictions of Fire – A film about art, politics and war. Kinetikon Pictures 1996

- Peter Vezjak: Bravo – Laibach v Filmu. Dallas D.O.O., Ljubljana 1993

- Radio Slovenia: Laibach – Occupied Europe Nato Tour 1994-95. Mute Film, London 1996

Weblinks

- The NSK Times – Semioffizielle Homepage des „NSK State in Time“

- First NSK Citizens Congress (Berlin 2010)

- Offizielle Homepage der Gruppe LAIBACH

- Offizielle Homepage der Gruppe IRWIN

- Projekt „Krst Pod Triglavom“ des Gledališče Sester Scipion Nasice / Theater der Schwestern Scipion Nasice

- Projekt EAST ART MAP

- The Retrogarde Reading Room

- The Unofficial Virtual Embassy of The NSK State & LAIBACH in Russia (Memento vom 27. Juli 2010 im Internet Archive)

- Eine subjektive These über die politischen Ziele der NSK

- Interview mit Mitgliedern der NSK

- NSK – Staat in der Zeit, Artikel von Margarete Jahrmann und Kathy Rae Huffman in Telepolis, 10. April 1997

Einzelnachweise