Die Sinneslehre Rudolf Steiners wurde von Rudolf Steiner zwischen 1909 und 1921 als Teil der Anthroposophie in Vorträgen und Schriften veröffentlicht. Im Zuge seiner Forschungen ergänzte er die fünf allgemein bekannten, seit Aristoteles „klassischen“, mit äußeren Sinnesorganen verknüpften Sinnesfähigkeiten (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten) um sieben weitere Sinne. Vier davon dienen besonders der haptischen Wahrnehmung und der Oberflächensensibilität; sie werden mittlerweile auch von der Physiologie anerkannt: Bewegungssinn, Gleichgewichtssinn, Lebenssinn (beinhaltet Schmerzwahrnehmung mittels Nozizeptoren) und Wärmesinn. Darüber hinaus beschreibt Steiner drei Sinne, welche die menschliche Kommunikation ermöglichen: Sprachsinn, Gedankensinn und Ichsinn.

Stellung im Gesamtwerk

Schon in seinem ersten Werk wies Rudolf Steiner in Anknüpfung an Goethe auf die Bedeutung auch der Qualitäten der Sinneswahrnehmung für die Erkenntnis hin. Die differenzierte Betrachtung der einzelnen zehn Sinne stellte er ab 1909 in Vorträgen und in einem unvollendeten, erst 1951 postum veröffentlichten Manuskript aus dem Jahr 1910 dar. 1916 nahm er das Thema wieder auf und beschrieb bis 1921 in mehreren Vorträgen seine nunmehr zwölf Sinne umfassende Lehre vom menschlichen Sinnesorganismus.

Von grundlegender Bedeutung ist seine Sinneslehre in der Praxis der Waldorfpädagogik.

Die zwölf Sinne in Steiners Darstellung

Die üblicherweise als Sinne bekannten Wahrnehmungsbereiche brauchen hier nicht extra erläutert zu werden. Es sollen hier nur die Sinne beschrieben werden, die durch die Sinneslehre Rudolf Steiners erstmals als solche benannt wurden. Das sind zum einen der Lebens- und der Eigenbewegungssinn, also Sinne mit denen wir den eigenen Leib erfahren und zum anderen der Laut-, Begriffs- und Ich-Sinn. Sie beschreiben den Erfahrungsbereich, mit dem wir den anderen Menschen erleben und verstehen, also die Empathie und die Kommunikation. Die ersten sind körperliche, die zweiten soziale Sinne.

Lebenssinn

Der Lebenssinn macht die Tätigkeit der inneren Organe wahrnehmbar (Viszerozeption).

Eigenbewegungssinn

Die Erfahrungen, die wir dem Eigenbewegungssinn verdanken, ist die Propriozeption im engeren Sinne.

Sprachsinn

Der Lautsinn hat also mit dem zu tun, was heute als Empathie beschrieben wird, das Erfassen des Seelischen Ausdrucks in Lauten und Gebärden.

Gedankensinn

Die Empathie geht hier noch weiter, die Gedanken des Gegenüber werden mitvollzogen.

Ichsinn

Die vollständige wahrnehmende Zuwendung zum anderen Menschen führt zur Wahrnehmung des anderen Ich:

Die Begegnung mit einem anderen Menschen ist eine einzigartige Erfahrung. Wir begegnen einem Wesen, das uns gleichartig ist, einem anderen menschlichen Ich. Obwohl dies eine alltägliche Erfahrung und grundlegend für das soziale Lebens ist, ist es kaum wissenschaftlich aufgearbeitet.

Die zwölf Sinne im Überblick

Die zwölf Sinne können folgendermaßen in drei Gruppen angeordnet werden (vgl.):

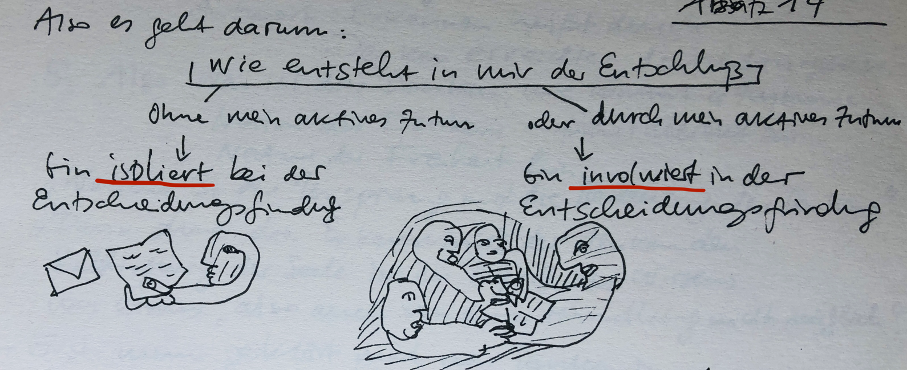

Sinneswahrnehmung und Urteilsbildung

Insbesondere im pädagogischen Kontext war Rudolf Steiner die exakte Untersuchung der Sinneslehre speziell im Hinblick darauf wichtig, wie ein Urteil gefällt wird. So beschreibt er in einem Vortrag zur Pädagogik, wie es zu dem Urteil „Das ist ein Kreis“ durch die Verbindung von zwei Sinnesempfindungen, einer visuellen und einer zweiten durch den Bewegungssinn, mit der wir innerlich die Form des Kreises nachvollziehen, kommt.

Vor wenigen Jahren wurden Experimentaluntersuchungen durchgeführt, die untersuchen, wie wir uns mit unserem Körper identifizieren (zum Urteil kommen, dass unser Körper unser Körper ist). Durch eine relativ einfache experimentelle Anordnung kann diese Identifikation durch die Kombination einer visuellen und einer Tastwahrnehmung fehlgeleitet werden. Diese Experimente sind Beispiele dafür, wie Urteile auf der Grundlage von zwei Wahrnehmungen, einer bewussten (visuellen) und einer mehr träumenden (Tastwahrnehmung) gefällt werden.

Wissenschaftliche Rezeption

Hans Jürgen Scheurle, Schüler des Sinnesphysiologen Herbert Hensel, der sich auch selbst mit Steiners Sinneslehre beschäftigte, nimmt in seiner phänomenologischen Darstellung der Gesamtsinnesorganisation ausdrücklich Bezug auf die Sinneslehre Rudolf Steiners:

Während Steiner aber Selbst- und Weltwahrnehmung strikt unterscheidet, z. B. in Bezug auf die Wahrnehmung der eigenen und der Gedanken eines Gesprächspartners, sind diese für Scheurle „Pole einer einheitlichen Modalität“. In der Untersuchung der einzelnen Sinnesbereiche nimmt Scheurle wiederholt auf die Sinneslehre Rudolf Steiners Bezug.

In seiner Dissertation an der Universität Witten/Herdecke Der Sprachsinn bei Rudolf Steiner unternimmt Martin Peveling eine kritische Würdigung des Sprachsinns im Sinne Rudolf Steiners im Lichte der modernen Sprachforschung und der sozialen Neurobiologie. Anhand der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur zeigt er, dass die zentralen Thesen Steiners zum Sprachsinn von der heutigen neurobiologischen und sprachwissenschaftlichen Forschung bestätigt werden. Beispielsweise können bei der gehirnphysiologischen Verarbeitung von Sprache über die ausschließliche Tonwahrnehmung und Tonverarbeitung („Hörsinn“) hinaus zusätzliche Sequenzen von neurobiologischen Abläufen registriert werden, die der Sprach- und ferner der Gedankenwahrnehmung zuzuordnen sind („Sprachsinn“, „Gedankensinn“).

Literatur

- Rudolf Steiner: Anthroposophie. Ein Fragment aus dem Jahre 1910. (= GA 45). 1. A. 1951; 5. A. Dornach 2009, ISBN 978-3-727-40452-8

- Rudolf Steiner: Aufzeichnungen Rudolf Steiners zur Sinneslehre. Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Heft 34, Dornach 1971, ISBN 3-727-48034-3

- Rudolf Steiner: Zur Sinneslehre. (hrsg. v. Christoph Lindenberg). Freies Geistesleben, Stuttgart 1980, ISBN 3-772-50073-0

- Albert Soesman: Die zwölf Sinne. Tore der Seele. Freies Geistesleben, Stuttgart 1995; 6. überarb. A. 2007, ISBN 978-3-772-52161-4

- Peter Lutzker: Der Sprachsinn. Sprachwahrnehmung als Sinnesvorgang. Freies Geistesleben, Stuttgart 1996, ISBN 3-772-51582-7

- Sebastian Knabe: Die zwölf Sinne des Menschen. Handbuch pädagogische Praxis. 2. Auflage, epubli, 2016, ISBN 978-3-737-59063-1

Weblinks

- Materialien zur Sinneslehre Rudolf Steiners

Einzelnachweise