Reverse Immunologie (englisch reverse immunology) ist ein Verfahren zur Vorhersage und Identifizierung von Antigenen. Es wird insbesondere im Impfstoffdesign und in der Tumorimmunologie zur Identifizierung von Tumorantigenen verwendet.

Beschreibung

Bei den „klassischen“ Verfahren zur Identifizierung von Tumorantigen, wie beispielsweise der cDNA-Expressionsklonierung, wird von T-Lymphozyten und Antikörpern ausgegangen und ermittelt, welche Antigene sie erkennen. Bei der reversen Immunologie ist der Ausgangspunkt – wie der Name es schon beschreibt – umgekehrt, und es wird vom Antigen aus mit der Identifizierung begonnen.

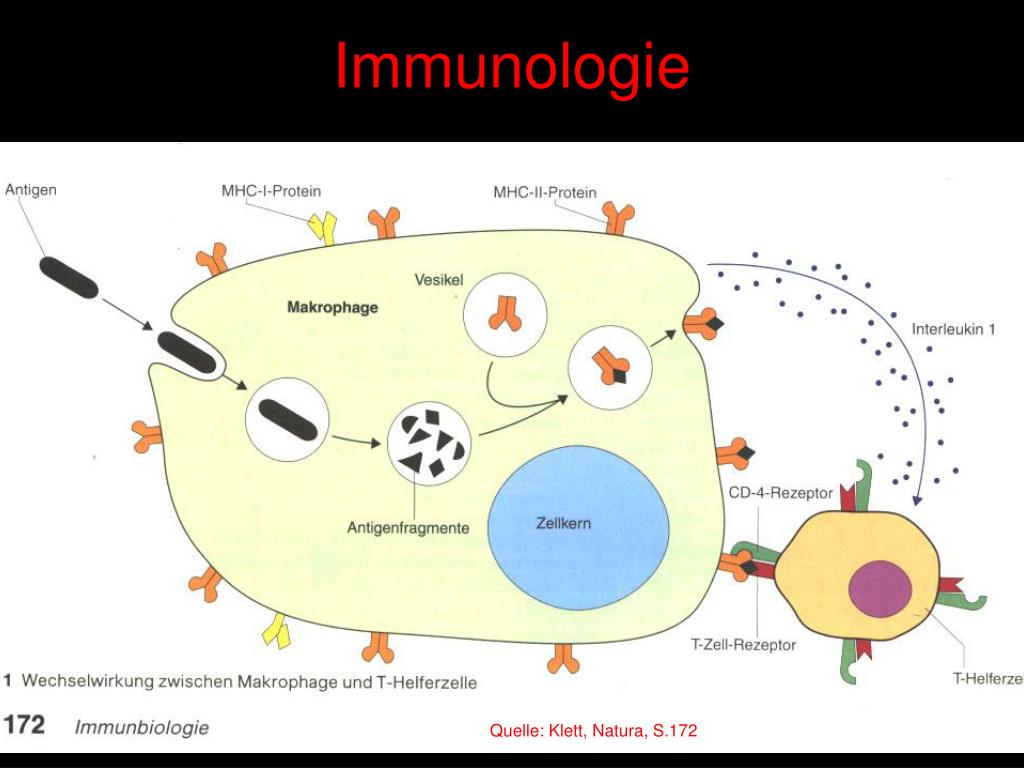

Die reverse Immunologie beginnt mit der theoretischen Vorhersage von MHC-Liganden der Klasse I und II aus Proteinsequenzen und nachfolgender Testung der Erkennung dieser Epitope durch T-Lymphozyten im Zuge einer Epitopkartierung. Das Verfahren ist weitgehend automatisierbar und arbeitet als Hochdurchsatz-Screening.

Die Vorhersage der Antigen-Epitope erfolgt mit Unterstützung von Computern (in silico), beispielsweise mittels NetMHCpan. Es gibt eine Reihe von Programmen zur Epitopvorhersage. Die Testung der Epitope erfolgt meist in vitro, kann aber auch in vivo in Modellorganismen erfolgen. Die anschließende Überprüfung der Vorhersage erfolgt per ELISPOT oder bei zytotoxischen T-Zellen auch über einen cytotoxicity release assay. Die Antigen-Kandidaten können dabei entweder von Aminosäuresequenzen natürlicher Liganden oder aus Peptidbibliotheken synthetischer Peptide stammen. Die Epitope bestehen aus etwa 8–11 (für MHC I) oder ungefähr 15–20 (für MHC II) Aminosäuren. Synthetische Epitope lassen sich beispielsweise per Festphasensynthese herstellen.

Potenziale

Mit der reversen Immunologie können völlig neue krankheitsassoziierte Antigene identifiziert werden. Prinzipiell hat die Methode das Potenzial für jeden einzelnen Patienten spezifisch Tumorantigene zu identifizieren. Zukünftig könnte so eine individuelle Krebsvakzinierung mit mehreren Tumorantigenen möglich werden.

Siehe auch

- SEREX

- Immune Epitope Database (IEDB)

Literatur

Fachbücher

- C. Huber u. a. (Hrsg.): Krebsimmuntherapien. Deutscher Ärzteverlag, 2007, ISBN 3-7691-1212-1, S. 17.

- M. L. Disis: Immunotherapy of cancer. Humana Press, 2006, ISBN 1-58829-564-8, S. 23 f. (englisch)

Review-Artikel

- J. H. Kessler, C. J. Melief: Identification of T-cell epitopes for cancer immunotherapy. In: Leukemia, 21, 2007, S. 1859–1874. PMID 17611570

- K. S. Anderson, J. LaBaer: The sentinel within: exploiting the immune system for cancer biomarkers. In: J. Proteome Res., 4, 2005, S. 1123–1133. PMID 16083262

- S. Stevanovic: Antigen processing is predictable: From genes to T cell epitopes. In: Transpl Immunol 14, 2005, S. 171–174. PMID 15982559

- A. Paschen u. a.: Identification of tumor antigens and T-cell epitopes, and its clinical application. In: Cancer Immunol Immunother, 53, 2004, S. 196–203. PMID 14689239

- B. Maecker u. a.: Linking genomics to immunotherapy by reverse immunology–'immunomics’ in the new millennium. In: Curr Mol Med, 1, 2001, S. 609–619. PMID 11899235

Einzelnachweise